> 研究プロジェクト

研究プロジェクト

脳卒中後疼痛に対する中枢性電気刺激の除痛効果と身体機能改善効果に関する研究

研究責任者 德永 美月

研究の概要

研究の概要

脳卒中後の慢性疼痛は難治性であり、薬物療法や非薬物療法の有効性の裏付けは十分とはいえません。近年、さまざまな疼痛性疾患に対して経頭蓋直流電気刺激(transcranial direct current stimulation:tDCS)の有効性が検討されています。本研究では、①tDCSが痛みの改善に有効かどうか、②痛みが改善することにより身体機能や日常生活動作能力がより改善するか、また③改善の程度に血中脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌が影響するかを検討します。

本研究は、科研費「脳卒中後疼痛に対する中枢性電気刺激の除痛効果と身体機能改善効果に関する研究」の助成を受けたものです。

被験者募集

被験者募集

参加していただける方

- 18歳以上

- 痛みの原因が脳卒中であり、痛みが3ヶ月以上続いていること(骨折や炎症など他の要因でない)

- 脳卒中発症から6ヶ月以上経過していること

- 治療の内容が理解できる方

- 痙攣発作の既往があったり、頭蓋内に金属の埋め込みがあったりする方は参加できません

※ほか、条件があります。

参加スケジュール

参加スケジュール

- 研究期間は3週間です。

- tDCSを実施しながら訓練を行います。

- 治療前後に痛みの評価や運動機能の測定を行います。その後1ヶ月後、3ヶ月後程度に効果を確認します。

注意点

通常のリハビリテーション治療、入院に関する費用等、保険診療分につきましては患者さんの負担になります。謝礼はありません。

参加希望の方、詳細を知りたい方は、下記までご連絡ください。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

新型コロナ感染症後遺症状に対する経頭蓋直流電気刺激の効果に関する研究

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

新型コロナ感染症(COVID-19感染症)後の症状として長期的に疲労や注意集中力の低下が認められ、COVID-19罹患後症候群(Long COVID)と呼ばれています。これらの症状は治療抵抗性であり、新たな治療法の確立が求められています。非侵襲的大脳刺激法である経頭蓋直流電気刺激(tDCS)が Long COVIDの疲労などの症状の軽減に効果があるとの症例報告がありますが、現時点でその効果は定まっていません。そのため、本研究では、①tDCSがLong COVIDの疲労などの症状の改善に有効かどうか、②改善の程度に血中脳由来神経栄養因子(BDNF)などのバイオマーカーの分泌が影響するかを検討します。

被験者募集

被験者募集

参加していただける方

- 世界保健機関(WHO)の定義によるLong COVID基準を満たす18歳~75歳の方

- 痙攣発作を有したり、抗痙攣薬を服用したり、頭蓋内に金属の植え込みがあるなど、経頭蓋直流電気刺激療法が行えない方は、参加できません。

※その他にも参加基準があり、場合によってはご参加いただけないこともございます。

参加スケジュール

参加スケジュール

- 研究参加期間は約2週間です。

- 選択基準に合致した方を、刺激群と偽刺激群の2群に無作為に割り付けます。

1日20分、10日間の経頭蓋直流電気刺激の介入を行い、介入前後に、疲労度や注意集中力などの評価、採血を行います。

注意点

通常のリハビリテーション治療、入院に関する費用等、保険診療分につきましては患者さんの負担になります。初診の際は情報提供書が必要です。謝礼はありません。

参加希望の方、詳細を知りたい方は、下記までご連絡ください。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

末梢性の上肢麻痺に対する経頭蓋直流電気刺激療法の効果に関する研究

研究責任者 松嶋 康之

研究の概要

研究の概要

経頭蓋直流電気刺激療法は、頭皮上から脳に微弱な電流刺激を与える方法で、脳卒中による運動麻痺や失語症の回復に効果があることがわかっています。最近、ポリオの患者さんが感染後数十年経てから新たな筋力低下などを生じるポストポリオ症候群において、疲労や睡眠障害の改善に効果がある可能性が報告されました。しかし経頭蓋直流電気刺激療法がポリオのような末梢性の神経麻痺の改善に効果があるかは明らかでなく、そのメカニズムも不明です。

本研究の目的は、ポリオや腕神経叢麻痺、絞扼性神経障害(手根管症候群、肘部管症候群)などの末梢性の上肢麻痺に対して、経頭蓋直流電気刺激療法の効果があるか、および効果のメカニズムを明らかにすることです。

被験者募集

被験者募集

参加していただける方

- ポリオや腕神経叢麻痺、絞扼性神経障害などの末梢性の神経障害があり、上肢の筋力低下を認める20-80歳の方

- 痙攣発作を有したり、抗痙攣薬を服用したり、頭蓋内に金属の植え込みがあるなど、経頭蓋直流電気刺激療法が行えない方は、参加できません。

*その他にも参加基準があり、場合によってはご参加いただけないこともございます。

参加スケジュール

参加スケジュール

- 研究参加期間は2-3週間です。

- 選択基準に合致した方を、刺激群と偽刺激群の2群に無作為に割り付けます。

- 1日20分、5日間の経頭蓋直流電気刺激の介入を行い、介入前後に、筋力、上肢機能などの身体機能測定、問診票による疲労度などの評価、神経伝導速度検査、 採血、採尿を行います。

参加希望の方、詳細を知りたい方は、下記までご連絡ください。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

失語症および高次脳機能障害患者への経頭蓋直流電気刺激の効果に関する研究

研究責任者 加藤 徳明

研究の概要

研究の概要

自動車運転には注意機能(様々な対象へ目を向ける、適切なものを選択する等)や遂行機能(適切な操作手順、運転経路の立案等)など様々な機能が必要です。また、失語症(言葉の理解と発話が難しくなる症状)を生じた方への検査では言語の影響により成績が低くなることがあり、結果の解釈が難しくなっています。

近年、経頭蓋直流電気刺激(transcranial direct current stimulation:tDCS)で失語症や注意機能・遂行機能が改善したという報告が多数あります。そこで、机上検査の成績が低い失語症の方にtDCS施行後に評価を実施すれば結果が解釈しやすくなり、さらには高次脳機能障害の方では注意機能等が改善し運転適性判定が向上するのではないかと考え、本研究を実施することとしました。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

片麻痺上肢に対する中枢性および末梢性電気刺激併用療法の最適化に関する研究

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

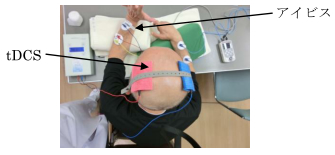

脳の可塑性が見直された今日、脳卒中片麻痺上肢に対する直接的な治療法がいくつか検討され、リハビリテーション医学における先端医療として注目を浴びています。そのなかで、ロボット機器を用いた上肢訓練機器、パワーアシスト機能的電気刺激などの片麻痺上肢への直接訓練、脳の障害半球に経頭蓋直流電気刺激(tDCS)を行なうなどの方法が報告され、治療選択の幅が広がっています。また、治療法を組み合わせることで、より大きな効果が得られることが期待されています。

今回、亜急性脳卒中片麻痺患の方を対象に、パワーアシスト機能的電気刺激(アイビス、OG技研)とtDCS(DC stimulator, ドイツ製)を組み合わせた治療法の効果を検討する治療研究を行なうこととしました(下図)。各々の機器については、安全性については確認されています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

脳卒中後片麻痺の改善と生化学的因子との関連についての研究

研究責任者 伊藤 英明

研究の概要

研究の概要

脳卒中発症後の片麻痺の改善には個人差があり、発症年齢、脳卒中の種類、障害の部位や範囲だけでは説明できない部分があります。その要因の1つとして考えられているものに、神経可塑性に関与する脳由来神経栄養因子(BDNF:Brain derived neurotrophic factor)があり、有酸素運動によって血中濃度が上昇することが報告されていますが詳細は分かっていません。本研究では、亜急性期の脳卒中患者さんについては片麻痺の改善と血中BDNFを含む生化学的因子との関連を検討し、慢性期の脳卒中患者さんについては経頭蓋直流電気刺激(tDCS:Transcranial direct current stimulation)による片麻痺改善の効果と血中BNDFを含む生化学的因子との関連について検討します。またBDNFの分泌に影響しているといわれているBDNF遺伝子多型の有無との関連についても解析し、脳卒中後の片麻痺回復のバイオマーカーとして活用できる可能性について検討します。

被験者募集

被験者募集

参加していただける方

- 初回発症の脳卒中で発症後1か月未満(脳卒中亜急性期)の方、あるいは初回発症後の脳卒中で6か月以上経過した方

- 脳卒中後の片麻痺を有する方。

- 治療の内容が理解できる方

- 痙攣発作の既往がなく、頭蓋内にクリップなどの金属植え込みがない方

※上記以外にも幾つか条件があります。

参加スケジュール

参加スケジュール

- 研究参加期間は亜急性期3週間、慢性期2週間程度です。

- 慢性期の方に関しては経頭蓋直流電気刺激を実施しながら訓練を実施します。

- 治療前後に運動機能を測定し効果を確認します。

- 必要に応じて血液検査を実施します。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

ICU-AW発症率とその予後に関する調査

研究責任者 蜂須賀 明子

研究分担者 二宮 正樹、徳永 美月、田島 浩之 など

研究の概要

研究の概要

重症疾患の治療のため集中治療室(ICU)へ入室後、急性に四肢の筋力低下を呈する病態がICU acquired weakness(ICU-AW)として知られ、長期的な予後を低下させることが分かってきました。ICW-AWは、神経筋障害や廃用による影響が考えられていますが、その病態は十分に解明されておらず、本邦の発症率も明らかではありません。また、ICU-AWは予防や治療法も確立していません。本研究では,リハビリテーション治療において重要な病態であるICU-AWについて、本邦の発症率を明らかにするとともに、その病態や予後を検討します。これは、今後のICU-AWの予防や治療法の確立へつながることが期待されます。本研究の一部は、科研費20K19333「真のICU-AWの発症率と予後とは ~電気生理学的,形態学的検討~」の助成を受けたものです。

田島 浩之

このページの先頭へ

このページの先頭へ

絞扼性神経障害に対する末梢神経電気刺激療法による神経再生に関する研究

研究責任者 蜂須賀 明子

研究の概要

研究の概要

手根管症候群や肘部管症候群などの絞扼性末梢神経障害は、頻度の高い疾患です。しかし中等度以上の重症度の場合、手術を行っても十分な機能回復を得られないことがしばしばあります。周術期における末梢神経電気刺激療法は神経再生の促進に有効とされ、海外では臨床応用も報告されています。本研究では、本邦において絞扼性神経障害(手根管症候群および肘部管症候群)の通常の手術に術中電気刺激療法を併用することで、手術単独と比較して、神経再生や機能回復を促進するかを検討します。また、血中脳由来神経栄養因子(BDNF)は神経再生に重要な役割を果たすことが知られており、末梢神経の電気刺激療法の治療効果にBDNF遺伝子多型が影響するかを検討します。本研究は、本学整形外科学教室との共同研究で、科研費21K11304「肘部管症候群における術中末梢神経電気刺激療法ー神経再生とBDNF遺伝子多型ー」の助成を受けています。

被験者募集

被験者募集

参加していただける方

- 20~80歳の方

- 中等度以上の手根管症候群または肘部管症候群と診断された方

※上記以外にも幾つか条件があります。

参加スケジュール

参加スケジュール

- 通常の手術スケジュールに準じます。

- 手術前と手術後に、問診票による上肢機能評価、筋力や握力など身体機能測定、神経伝導検査、採血などを行います。手術後の評価時期は、手根管症候群では術後3ヶ月・5か月・1年、肘部管症候群では術後6ヶ月・1年・2年です。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

神経筋疾患・神経変性疾患等における電気生理学的検査の有用性に関する研究

研究責任者 蜂須賀 明子

研究の概要

研究の概要

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、通常の診療で得られた情報の記録に基づき実施する研究です。このような研究は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年3月23日制定 令和3年6月30日施行)」により、対象となる患者さんのお一人おひとりから直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開するとともに、参加拒否の機会を保障することとされています。この研究に関するお問い合わせ、また、ご自身の診療情報が利用されることを了解されない場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。利用の拒否を申し出られても何ら不利益を被ることはありません。

本研究は国立病院機構箱根病院 神経筋・難病医療センターを研究代表者とする多施設共同研究です。詳しくは、ここをクリックしてください。詳しい内容を表示されます。

連絡先:北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 学内講師 蜂須賀明子

TEL:093-691-7266

このページの先頭へ

このページの先頭へ

ポリオ後症候群のF波に関する研究

研究責任者 蜂須賀 明子

研究の概要

研究の概要

ポリオは、ポリオウイルスによる感染を契機に脊髄の運動神経(前角細胞)障害をきたし、手足に力が入らない弛緩性麻痺と呼ばれる症状を呈する病気です。一定期間後に症状は安定しますので、健常者と変わらない生活を送り、社会的にも活躍されている方が多くいらっしゃいます。近年、ワクチンの普及により新規患者数は著減していますが、患者の高齢化にともない、症状固定から数十年を経て新たな筋力低下をきたすポリオ後症候群(PPS)が問題となっています。PPSは、もともと体力低下傾向となる中年期に病的な筋力低下を生じ、生活に大きな支障をきたします。そこで、ポリオの障害部位である脊髄の運動神経(前角細胞)の機能を反映する神経伝導検査・F波検査で、ポリオ重症度やPPSとの関連を検討し、ポリオ罹患後の手足の麻痺について新たな重症度評価や世界初となるPPS危険予測の基準を作成して、個々に応じた生活指導や適切な装具導入などに生かしたいと考えています。更には、ポリオの病態解明やPPSに対する新たな治療・予防の開発,他の神経筋疾患にも新たな知見をもたらす事が期待されます。

ポリオは、ポリオウイルスによる感染を契機に脊髄の運動神経(前角細胞)障害をきたし、手足に力が入らない弛緩性麻痺と呼ばれる症状を呈する病気です。一定期間後に症状は安定しますので、健常者と変わらない生活を送り、社会的にも活躍されている方が多くいらっしゃいます。近年、ワクチンの普及により新規患者数は著減していますが、患者の高齢化にともない、症状固定から数十年を経て新たな筋力低下をきたすポリオ後症候群(PPS)が問題となっています。PPSは、もともと体力低下傾向となる中年期に病的な筋力低下を生じ、生活に大きな支障をきたします。そこで、ポリオの障害部位である脊髄の運動神経(前角細胞)の機能を反映する神経伝導検査・F波検査で、ポリオ重症度やPPSとの関連を検討し、ポリオ罹患後の手足の麻痺について新たな重症度評価や世界初となるPPS危険予測の基準を作成して、個々に応じた生活指導や適切な装具導入などに生かしたいと考えています。更には、ポリオの病態解明やPPSに対する新たな治療・予防の開発,他の神経筋疾患にも新たな知見をもたらす事が期待されます。

また本研究は、当科を中心に北九州産業学術推進機構の仲立ちにより九州工業大学 情報工学部 本田あおい准教授・大分大学 工学部 福田亮治准教授と取り組む「F波解析プログラム共同研究」、国立病院機構箱根病院 神経筋・難病医療センター 神経内科 小森哲夫院長・阿部達哉医長と取り組む「神経筋疾患患者のF波解析共同研究」、以上3分野4機関の協力体制で実施しています。

本研究の一部は,JSPS科研費 JP 26750211「ポリオ罹患者のF波波形解析によるポリオ後症候群危険予測指標作成と臨床応用」の助成を受けたものです。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

末梢神経損傷の神経再生に関する研究

研究の概要

研究の概要

末梢神経損傷は、外傷などで末梢神経が損傷されたもので、運動麻痺や知覚麻痺などを生じます。頻度の高いものとしては、手根管症候群や肘部管症候群があります。内服、注射、手術、リハビリなど様々な治療がありますが、特に重症例では、しばしば不完全な回復となることが課題です。より効果的な神経再生と機能回復を目標に、当科の電気生理学的診断、リハビリを生かして、本学整形外科と共同研究など様々な取り組みを行っています。

【被験者募集中の研究】

1)Martin-Gruber吻合における吻合枝の運動単位数と神経再生への寄与解明

Martin-Gruber吻合は、手の神経である正中神経から尺骨神経に至る運動神経枝の吻合です。これは正常な多様性(破格)の一つで、その頻度は19.5%と言われます。手の重要な神経が関わる破格であり、末梢神経損傷を合併する場合、臨床的な影響を及ぼし得ると考えられます。また、神経再生治療の一つである神経吻合の健常モデルとも言えます。

しかし、Martin-Gruber吻合について、これまで解剖学研究が多く、吻合枝と症状、治療との関連など、臨床的特徴は明らかになっていません。原因の一つに、吻合枝の定量的評価法が確立していないことが挙げられます。

今回、吻合枝を調べる手法を開発し、Martin-Gruber吻合枝の大きさ、また末梢神経障害合併例における吻合枝と臨床症状の関連を明らかにしたいと考えています。これは、Martin-Gruber吻合の臨床的意義や、この破格を有する多くの患者さんの適切な診断や治療、リハビリへつながります。また、神経再生医療の発展に役立つ可能性があります。

本研究は、JSPS科研費 JP 26750211「Martin-Gruber吻合における吻合枝の運動単位数と神経再生への寄与解明」の助成を受けています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

中枢性バランス障害に対する経頭蓋直流電気刺激下バーチャルリアリティ療法の効果

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

脳卒中などの中枢性神経疾患に伴うバランス障害は歩行や日常生活の自立の妨げになるばかりでなく、転倒の大きなリスク要因になります。しかし、バランス障害に対する治療法が解られている現状があります。非侵襲的大脳刺激法である経頭蓋直流電気刺激(tDCS)は、中枢性バランス障害に有効であるとの報告があります。また、任天堂Wiiを用いたバーチャルリアリティ療法(VR)もバランス障害への有効性が期待されています。この両者を併用した療法は、更なる効果を有することが期待され、今回、tDCSとVRを併用した治療法の有効性を検討する治療研究を行うこととしました(下図)。各々の機器については、安全性については確認されています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

障害者の復職および就労支援(治療と就労の両立支援)に関する研究

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

脳卒中・外傷性損傷・骨関節疾患等に伴う障害により就労が困難となり、医療におけるリハビリテーションが成功したとしても社会復帰には至らないことがあります。当講座では日常の診療活動のみならず企業における産業医活動などを通じて障害者の職場復帰を支援しています。支援の方法に関しても、より科学的に復職の継時的変化の推計や復職阻害要因の同定、また、職業リハビリテーションとの連携を通じて有効な方法などを検討しています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

脳卒中及び循環器疾患における治療と仕事の両立支援の手法の開発

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

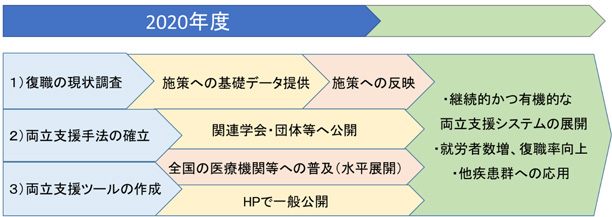

脳卒中及び循環器疾患の復職の過程は各々の事例で極めて個別性が高く、神経学的、機能的要因など多要因によって影響を受けており、疾病や心身機能が改善されても仕事に就くことが困難なことが多い状況にあります。この要因として、脳卒中や循環器疾患に特有の状況を考慮した両立支援方法が体系化されていないため、治療を開始する医療機関等で両立支援の対応が十分なされていないことが指摘されています。本研究では1)わが国における脳卒中及び循環器病の復職の現状を明らかにすること、2)急性期・回復期・維持期の各病期に応じた医療の現場における適切な両立支援の手法を確立すること、3)脳卒中及び循環器疾患における両立支援ツール(患者さん向けの情報ツール)の作成を目的としています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

予防的リハビリテーションの産業現場への応用に関する研究

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

近年労働人口は高齢化し、特に、中高年齢労働者の就業能力低下、疾病の多発、労働災害の増加などがみられています。わが国は今後生産労働人口の減少も予想され、加齢対策として労働者の身体能能力の増進を図ることが必要とされています。第三次予防であるリハビリテーション医学は障害へのアプローチとして、固有の治療技術と障害管理技法を有する専門医学ですが、第一次予防として産業保健の現場で実施される運動プログラムとの共通部分が多く、リハビリテーション医学で活用されている運動療法の技術を産業現場に応用できるような技法を抽出整理して活用できるシステムを構築することを目指しています。

現在産業現場で利用できるリハビリテーション治療技術マニュアルの作成、モデル事業場での理学療法士の介入による体力増進の効果について検証を進めています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

高年齢労働者の労働災害予防に関する研究

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

わが国では労働人口の高齢化が急速に進んでおり、高年齢労働者の労働災害(労災)が若年労働者に比べて増加傾向にあります。労災の大部分は労働者の「不安全行動」に起因しますが、加齢に伴う心身機能の低下も重要な要因であり、視力低下・筋力低下・バランス能力低下などにより、危険回避行動の遅れや転倒・転落などを生じています。また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなる傾向があり、長期にわたる休業を余儀なくされています。本研究では、産業医学及びリハビリテーション医学の観点から高年齢労働者の身体的特有の労災のリスク要因を同定し、労災防止対策を提案することを目的として、高年齢労働者の労災防止マニュアルやガイドラインの作成を進めています。

このページの先頭へ

このページの先頭へ

疾患別リハビリテーションにおける各評価指標の臨床的有用性とリハビリテーションの効果に関する包括的研究

研究の概要

研究の概要

疾患別リハビリテーションには脳血管疾患,呼吸器,心大血管疾患,がん,運動器,廃用症候群などがあり,その効果は多く報告されています。当院では各種ガイドラインに基づいたリハビリテーションを提供しており,各疾患別リハビリテーションに対して治療効果を判定するための様々な評価指標を用いています。今回,評価指標の臨床的有効性を明らかにし,さらなる有効活用の方法を検討することにいたしました。

本研究は人を対象とする医学系研究に関する倫理指針第5章12-1-(2)-イに該当するため,対象となる患者さんのお一人ひとりから直接同意を得るのではなく,参加拒否の機会を保障することとされています。この研究に関するお問い合わせ,またご自身の診療情報が利用されることを了解されない場合は,以下の問い合わせ先にご連絡下さい。利用拒否の申し出をされても何ら不利益を被ることはありません。

詳しくはここをクリックしてください。詳しい内容が表示されます。

連絡先:北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 講師 伊藤英明

TEL:093-691-7266

このページの先頭へ

このページの先頭へ

骨格筋の質とサルコペニアに関連する要因との関連

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

加齢に伴う筋力と筋量の低下は転倒や、身体機能低下、死亡率の増加を引き起こすため、リハビリテーションにおいて初期評価として筋力と筋量の評価は欠かせない指標です。しかしながら、加齢による筋力と筋量の低下は非同期的であり、筋力の方が減少しやすいです。筋力と筋量の不均衡を定量化した指標は、骨格筋の質と考えられています。骨格筋の質の低下はサルコペニア(筋力と筋量の低下)や死亡率の増加などの有害な臨床アウトカムと関連することが多数報告されています。したがって、リハビリテーションにおいて骨格筋の質とサルコペニアとの関連を検証することが必要です。

本研究は医学系研究において、倫理指針第5章12-1-(2)-イに基づき、患者一人ひとりからの直接同意ではなく、参加拒否の機会を確保しています。研究に関する質問や診療情報の利用についての不明点があれば、以下の連絡先にお知らせください。利用を拒否しても何ら不利益はありません。

連絡先:北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚(担当 森山利幸)

TEL:093-691-7266

このページの先頭へ

このページの先頭へ

がん患者の嚥下リハビリテーションにおける嚥下造影検査の有用性の研究

研究責任者 森山 利幸

研究の概要

研究の概要

嚥下造影検査は患者に透視下で造影剤入りの検査食を嚥下させ、口腔、咽頭、食道の動きを評価する方法です。がん患者における嚥下造影検査所見と評価指標、生命予後の関連についての報告は限られています。本研究は、がん患者の嚥下造影検査所見が評価指標と生命予後に関連するかどうかを明らかにすることを目的にしています。嚥下造影検査所見と関連する因子を特定し、がん患者の生命予後や嚥下機能の評価に新たな情報を提供することで、嚥下造影検査の有用性を具体的に示すことに意義があります。

本研究は医学系研究において、倫理指針第5章12-1-(2)-イに基づき、患者一人ひとりからの直接同意ではなく、参加拒否の機会を確保しています。研究に関する質問や診療情報の利用についての不明点があれば、以下の連絡先にお知らせください。利用を拒否しても何ら不利益はありません。

連絡先:北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 助教 森山 利幸

TEL:093-691-7266

このページの先頭へ

このページの先頭へ

高齢労働者の転倒災害に関する調査-事業所向け調査

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

近年の労働人口の高齢化により、高齢労働者の転倒災害の増加がみられています。私共は網羅的な文献検索を行い、その知見を基に「製造業における労働者の転倒予防に関する指針」を作成致しました。厚生労働省による産業現場での転倒災害の予防対策、上記指針の活用などにより転倒災害が減少することを期待しているところではありますが、一定数の転倒災害が発生し、その治療や職場復帰などにも特段の配慮が必要になっています。そこで、実際に産業保健の現場において、従業員の転倒災害の発生状況、休業・治療経過の状況、復帰時期や対応などについて、実態調査を実施することにいたしました。詳細は下記参加者へのご案内をご覧ください。

参加者へのご案内

参加者へのご案内

このページの先頭へ

このページの先頭へ

高齢労働者の転倒災害に関する調査-医療機関向け調査

研究責任者 佐伯 覚

研究の概要

研究の概要

近年の労働人口の高齢化により、高齢労働者の転倒災害の増加がみられています。私共は網羅的な文献検索を行い、その知見を基に「製造業における労働者の転倒予防に関する指針」を作成致しました。厚生労働省による産業現場での転倒災害の予防対策、上記指針の活用などにより転倒災害が減少することを期待しているところではありますが、一定数の転倒災害が発生し、その治療や職場復帰などにも特段の配慮が必要になっています。そこで、実際に診療現場において、被災労働者の転倒災害の発生状況、休業・治療経過の状況、復帰時期や対応などについて、実態調査を実施することにいたしました。詳細は下記参加者へのご案内をご覧ください。

参加者へのご案内

参加者へのご案内

このページの先頭へ

このページの先頭へ

高次脳機能障害の診療に係る実態把握と課題の検討のための研究

研究の概要

研究の概要

この研究は国立障害者リハビリテーションセンター研究所・室長・今橋久美子を研究代表者とする多機関共同研究です。全国を9ブロックに分け、九州地区の調査を産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座・佐伯覚が担当します。高次脳機能障害と診断された方が、受傷や発症から現在までに利用した機関やサービスを調べ、どの時点でどのようなサービスが必要であるかを明らかにし、発症から社会復帰までの段階的な標準パス(支援方法)を作成することを目的としています。

本研究は「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に該当するため対象となる患者さんのお一人ひとりから直接同意を得るのではなく、参加拒否の機会を保障することとされています。この研究に関するお問い合わせ,またご自身の診療情報が利用されることを了解されない場合は,以下の問い合わせ先にご連絡下さい。利用拒否の申し出をされても何ら不利益を被ることはありません。

詳しくは、ここをクリックしてください。詳しい内容を表示されます。

連絡先:北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚

TEL:093-691-7266

このページの先頭へ

このページの先頭へ