���ȓƎ��̌���

���Ȃł́A�Ɖu�E���E�}�`�w�A����ӊw�A������E��ӊw�̕���ɂ����āA�q�g�����̕a�ԉ𖾂ƐV�K���Âւ̉��p��ڎw���Ċ�b�����A�Տ��̌���Ő�����^���ۑ�̍�����ڎw�����Տ�������ʂ��āA�x�b�h�T�C�h�ƃx���`�̑o�����̃g�����X���[�V���������Ɍ�����W�J���Ă���B��b�����ł́A���҂���̌��̂�p���������ȂǗՏ��u���̓�������������������S�����Ă���B�Տ������ł͓c���ǍƋ������ǒ��߂�����J���ȉȊw�����⍑���O�̎{�݂Ƃ̋��������ȂǃO���[�o���ȃG�r�f���X�̑n�o�̈�[��S�������ɎQ�悵�Ă���B���̐��ʂƂ��āA���Ȃ̌������\�������̊w��Ōp���I�Ɏ�܂���ȂǍ����O�ō����]���Ă���B�ȉ��A���������̊T�v���Љ��B

�������e�F���Ȃ̌����́A���ȖƉu�����A���e頏ǁA���A�a�Ȃǂ�ΏۂƂ��Ă���B�ߔN�A���q�W�I��܂̓o��ɂ�莡�Ð��т͌��サ�Ă�����̂́A���Ò�R���A����p�Ȃǖ����������ׂ����������A�������Ẫx�X�g���[�X�A�a�Ԃɓ��ٓI�ȐV�K���Ö@�̊J���Ȃǂ̉ۑ����������ƂȂ����B���������ł̓����p���Ȃǂ�������ȖƉu�ُ�̔��Nj@���Ɛ���@�A�ԗt�n���זE��p�����Đ���Âւ̉��p�A�V�K��܂̍�p�@���ƗՏ��I�A�E�g�J���̕]�������ȂǁA���݂Ɩ��������������������s���Ă���B�������ׂ���8�J���[�t���[�T�C�g���g���[ (FACS Verse®)�E�Z���\�[�^�[ (FACS Aria II)�ɂ��ԗ��I�ȍזE�@�\�̉�́Aflux analyzer��p�����Ɖu�זE��Ӑ���@�\�̉�́ADNA���`�����E�q�X�g���C���Ȃǂ̃G�s�W�F�l�e�B�N�X��́A�܊s���r�f�I�э��nj����� (NVC: Nailfold video capillaroscopy)�ɂ���͂ȂǁA�Ő�[�̋@���p���Č`�ԓI����ы@�\�I�ȃA�v���[�`����g���Ȃ���A��a�����ւ̎����A�����̈�ÂւȂ��錤����ڎw���Ă���B

����̐��F�C�O �i�����A�؍��A�J�U�t�X�^���A�x�g�i���Ȃǁj����̗��w�����܂ޑ�w�@���A�h���������A�����w���҂��N�X���������C�̂��ӂꂽ�������ƂȂ��Ă���B�����o���̖L�x�Ȏw���� �i�X�[�p�[�o�C�U�[�j���e�X�̑�w�@����S�����A�����ɂ�����v�l�ߒ��A��̓I��@�Ȃǂ��ʂɎw�����Ă���B�������J���t�@�����X�́A���ۊw��Ȃǂ̃R�~���j�P�[�V�����\�͂�g�ɂ��邽�߁A�p��ł̓��_�Ƃ��Ă���B�����ɁA�p�ꂩ������₷���v���[���e�[�V�����\�͂�{�����Ƃɂ��z�����Ă���B�u�T�Ŏ��{����鏴�lj�ł́A�ŐV�̘_�����p��Ŕ��\�E���_���Ă���B��w���m�擾��́A�C�O�ɗ��w���邱�Ƃ��ϋɓI�ɂ����߂Ă���A�ŋ߂ł́A�č������q�������� (NIH)�A�G�A�����Q���E�j�������x���N��w (FAU)�A�e���v����w (TU)�Ȃǂ̌������ɗ��w����y�o���Ă���B�����ւ̃��`�x�[�V�����͊e�l���܂��܂ł���A���̖ړI��K���ɉ����čœK�Ȍ�������ł���悤�ɁA��w�̍u���Ƃ��ēw�͂��Ă���B

�ȉ��Ɋe��������ɂ�����ߘa2�N�x�̐��ʂƐi�s���Љ��B

���ȖƉu�����a�Ԃɂ�����V�O�i���`�B-�Ɖu�זE��ӂ���������p�������@�\�̉�

�߃��E�}�` (RA)�ɂ����ẮA����20�N�Ԃɐ����w�I���܁AJAK�j�Q�܂Ȃǂ̐V�K�ᕪ�q�������̓o��ɂ��p���_�C���V�t�g������A�\�オ���I�ɉ��P�����B����A�S�g���G���e�}�g�[�f�X (SLE)�ɂ����ẮA�{�M�ł�2015�N�Ƀn�C�h���L�V�N�����L�� (HCG)�A�~�R�t�F�m�[���_���t�F�`��(MMF)�A2017�N�ɐ����w�I���܂ł���RBAFF�R�̃x�����}�u�Ȃǂ����X�ɏ��F�����Ȃǎ��ÑI�����͑��������̂́A�ˑR�X�e���C�h�A�Ɖu�}���܂̎��Â���̂ł���B

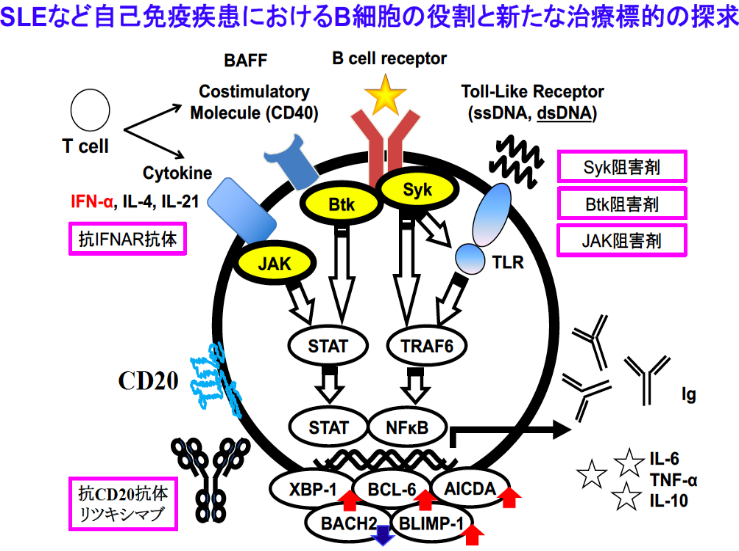

SLE�ɂ�����B�זE�͕a�Ԍ`���ɏd�v�Ȗ�����S���Ƃ����B��X�́AB�זE��W�I�Ƃ����L�����^�RCD20�R��Rituximab�̍�p�@���₻�̗L�����A���S�����������Ă����BRituximab�ɂ��B�זE�����Ö@�͈��̗L��������������A���Ò�R���A����p�Ȃǂ̖������炩�ƂȂ����B�����ASLE�ɂ�����B�זE���a�Ԍ`���ɏd�v�ł��邱�Ƃ����߂Ė��炩�ƂȂ����ŁAB�זE�݂̂�W�I�Ƃ������Â̌��E����������ƂȂ����B�����ŁAB�זE�𒆐S�ɑ��̖Ɖu�S���זE�ɑ��Ă����ʂ�����I��I���ÕW�I��̉\�������������Bin vitro�����ɂ����āAB�זE��e�̂�T�C�g�J�C���V�O�i���̉����Ɉʒu����d�v�ȃ`���V���L�i�[�[ (Syk, Btk, JAK)��B�זE�����ɂ����ďd�v�Ȗ������ʂ������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���ۂ�JAK�j�Q�܂�SLE�ɑ���Տ������ł͗L������������邪�A���̌��ʂ͌���I�ł���A�a�V���S���قȂ��p�@����L�����ܒT�����K�{�ł���B�@

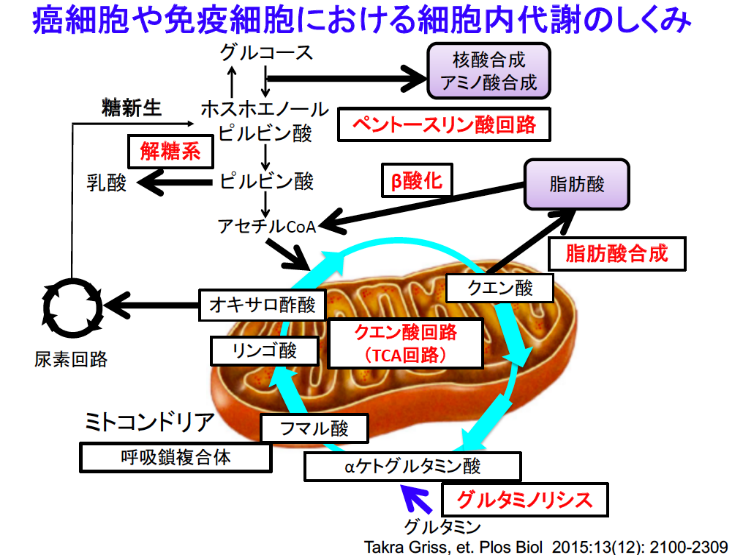

�ߔN�h�Ɖu��� �gImmunometabolism�h�Ƃ����T�O�����ڂ���Ă���B�Ɖu�זE�̕����ɂ́A��ӕϗe�ɂ��c���ATP�Ȃǂ̃G�l���M�[�Y����̍\�������̐��������K�v�ƂȂ�B�זE����ӌo�H�ɂ͎�ɁA�@�n�A�A�y���g�[�X�����_��H�A�B�_���I�����_���A�C���b�_�_���A�D���b�_�����A�E�A�~�m�_��� �i�O���^�~�m���V�X�j��6�̌o�H�����݂��邪�A�����̓��Ԃ��l�X�ɕω����邱�ƂōזE�̊������╪���Ό��ɖ��ڂɊ֗^���邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�������A�q�g�̖Ɖu�זE�ɂ������ӕϗe�A���Ɏ��ȖƉu�����a�ԂƂ̊֘A�ɂ��Ă͈ˑR�s�ڂł���B�����Ō��݁A�w���p�[T�זE�A�q�gB�זE�A�̕����@�\�ɂ��ĖƉu�זE��ӂ̊ϓ_���猟����i�߂Ă���B�M�҂�̓}�E�X��Th1�זE�ɂ����āA2�^IFN (IFN��)-T-bet�V�O�i��������Ɖu��Ә��i���A�������ɏd�v�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��� (Iwata S. et al. Immunity. 2017;46:983-991.)�B���ۂ�SLE���Ҍ��̂Ō�����i�߂����ʁATh1�זE��effector�זE (T-bet+Foxp3-)/regulatory�זE(T-bet+Foxp3+)�̃T�u�Z�b�g�o�����X�ُ��IFN-���ߏ�Y���ɁAmTOR��������A�D�C���A�����������i���̑�ӈُ킪���݂��A���Ò�R���ȂǕa�Ԃɐ[���֗^���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��� (����1.)�B����AB�זE�ɂ����ẮA�d�v�ȑ�ӈ��qmTOR�̊��������A�`����זE�̕����U�������SLE�a�ԂɊ֗^���邱�Ƃ������ (Torigoe M, et al. J Immunol. 2017; 199:425-34.)�A���̏ڍׂȃ��J�j�Y���͕s�ڂł������B�����Œ�������̗��w���������搶�́A�K�{�A�~�m�_�ł��郁�`�I�j�����AB�זE��e�̉����̃`���V���L�i�[�[Syk��mTOR�Ȃǂ̃V�O�i���`�B��U�����AEZH2�����ɂ��G�s�Q�m���C������Č`����זE�ւ̕�����U�����AB�זE�ˑ�����SLE�a�Ԃɐ[���֗^���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��� (����2.)�B�܂�RA����B�זE�ɂ�����mTOR�̏d�v���ƕa�Ԃւ̊֗^�ɂ��Ă����������B���̌��ʁARA����CXCR3+ memory B�זE�ɂ�����mTOR ��������IL-6�Y����RANKL��������Ď����������ɐ[���֗^���邱�Ƃ����炩�ƂȂ��� (����3.)�B�@�@

��w�@��4�N�ڂ̍��K�搶�́A�ߔN���[�v�X�t���⎩�ȍR�̎Y���ɐ[���֗^����Ƃ����T-bet+CD11c+ B�זE�̕����U���@�\��Ɖu��ӂ̊ϓ_���猟����i�߂Ă���B�܂��{�c���q�搶�A��싧�f�搶�A�i���搶�A�_�c����Y�搶��́A�Ɖu�זE��ӂ��܂߂����L���ϓ_����AB�זE�̕����@�\�̉𖾁ASLE���͂��߂Ƃ������ȖƉu�a�Ԃւ̊֗^�A���É��p�ւ̉\����T�����Ă���B

���̂悤��B�זE�𒆐S�Ƃ����Ɖu�זE�̕�������@�\�𖾂炩�ɂ��邱�ƂŁA���ȖƉu�����̕a�ԉ𖾁A����ɂ͐V���Ȏ��Ö�̒T����i�߁A�����I�ɂ�SLE���͂��߂Ƃ������ȖƉu�����ɑ���u���[�N�X���[�ƂȂ��܂̊J���Ɍq���Ă��������ƍl���Ă���B

- Iwata S, Zhang M, Hao H, Trimova G, Hajime M, Miyazaki Y, Ohkubo N, Satoh Kanda Y, Todoroki Y, Miyata H, Ueno M, Nagayasu A, Nakayamada S, Sakata K and Tanaka Y. Enhanced fatty acid synthesis leads to subset imbalance and IFN-�� overproduction in T helper 1 cells. Front Immunol. 2020; 11: 593103.

- Zhang M, Iwata S, Hajime M, Ohkubo N, Todoroki Y, Miyata H, Ueno M, Hao H, Zhang T, Fan J, Nakayamada S, Yamagata K, Tanaka Y. Methionine commits cells to differentiate into plasmablasts through epigenetic regulation of BTB and CNC homolog 2 by the methyltransferase enhancer of zeste homolog 2. Arthritis Rheumatol. 2020 Jan 21. doi: 10.1002/art.41208. [Epub ahead of print]

- Iwata S, Zhang M, Hajime M, Ohkubo N, Sonomoto K, Torimoto K, Kitanaga Y, Trimova G, Todoroki Y, Miyata H, Ueno M, Nagayasu A, Kanda R, Nakano K, Nakayamada S, Sakata K, Tanaka Y. Pathological role of activated mTOR in CXCR3+ memory B cells of rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). in press.

�w���p�[T�זE�ɂ�鎩�ȖƉu�����̕a�Ԍ`���Ƃ��̐���Ɋւ��錤��

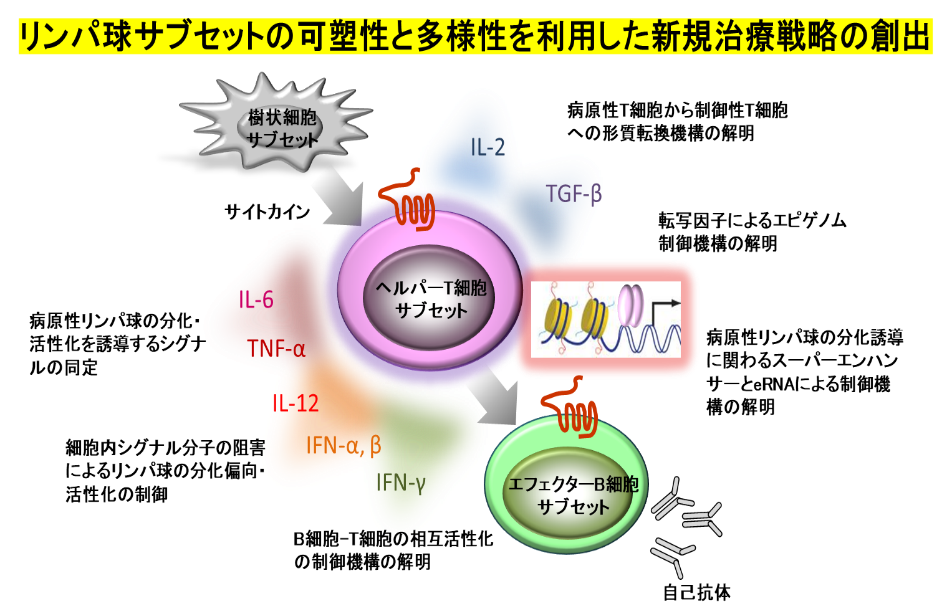

�����p������������Ɖu�n�́A�a���̂ɑ��鐶�̖h��ɕs���ȃV�X�e���ł���B�������A�߃��E�}�`�iRA�j��S�g���G���e�}�g�[�f�X�iSLE�j�Ȃǂ̎��ȖƉu�����ł́A��`�v���Ɗ��v�����������G�s�W�F�l�e�B�N�X��������Ȕ����������p���̉ߏ�Ȋ������ƖƉu���e�̔j�]�ɂ���ĕa�Ԃ��`�������B��X�́A���ȖƉu�����ɂ����郊���p���ُ�̃��J�j�Y������͂��A�Ɖu�w�I�������\�Ƃ��鎡�Âւ̉��p��ڎw���Č������s���Ă���B

�w���p�[T�זE�́A���͂̊��ɉ����Ă��̌`���𑽗l�ɕω������đ��l�ȕa���̂ւ̖Ɖu������S���B���̂悤��T�זE�̉Y���E���l���͐��̖h��݂̂Ȃ炸�a�Ԍ`���Ɩ��ڂɊ֘A����B�Ȃ��ł��AT follicular helper�iTfh�j�זE�͉Y���ɕx�ݑ��l��B�זE�̕����E��������U������T�u�Z�b�g�ł��莩�ȖƉu�����̔��ǂƑJ�����Ɋ֗^����B��X�́ASLE���Җ������ł�Tfh�זE��Th1�זE�̗��҂̌`��������Tfh/Th1�l�iTfh1�j�זE�̊����������ٓI�ɘ��i���Ă���AIL-12�����STAT1��STAT4�̊��������q�X�g���`���C���ɂ��G�s�Q�m������ɂ��Tfh1�זE��U�����邱�Ƃ���Ă����i���� 1�j�B����ɁATfh1�זE���Y������IL-21�AIFN-���i2�^IFN�j�ɉ�����IFN-���i1�^IFN�j�́AIgD-CD27-CXCR5-CXCR3+Bcl-6loT-bethi�̃G�t�F�N�^�\�������[B�זE��U�����A������B�זE�̓��[�v�X�t���̕a�ϑg�D�Z�����邱�Ƃ�����B��w�@4�N�ڂ�Hao He�搶�́ASLE���Җ������ɂ����Ď����������Ƒ��ւ��Ȃ���Tfh�זE�̑����ATfr�זE�̌����������Ɍ��o����A����炪SLE���҂ɂ�����IL-2�̌����Ɉˑ����邱�Ƃ����o�����BIL-2�͊���������Tfr�זE�B������ƂƂ��ɁASTAT3��STAT5�̃����_����U�����A���҂�Foxp3��Bcl-6�̈�`�q���ɒ��ڌ������邱�ƂŃq�X�g���C������āATfh�זE����Tfr�זE�ւ̕����]����U�����邱�ƕ����i�_��2�j�B��w�@���̗����R�搶�́AIL-23�����STAT3�̊������ƃq�X�g���C���̕ω��ɂ��SLE�ɂ�����a�ITh17�זE���U������邱�Ƃ����o���A����炪JAK�j�Q��o���V�`�j�u�̕W�I�ł��邱�Ƃ�����i�_��3�j�B�ȏ�̌��ʂ́ASLE�̕a�Ԃ�heterogeneity�������ƂƂ��ɁATfh1�זE�AT-bethi B�זE�ATh17�זE�ATfr�זE�Ȃǂ�SLE�̗L�͂Ȏ��ÕW�I�ł��邱�Ƃ����������B���݁A��w�@��3�N�ڂ̐_�c�F���b�搶�A2�N�ڂ̒P�F�搶�́ATfh�זE�̉Y���E���l�����`������@���A���ɁATfh1�זE�A�������w���p�[T�iTph�j�זE�Ƃ̊Ԃ̉Y���⑽�l���̋@���ɂ��ĉ�͒��ł���B��w�@��1�N�ڂ̓��c�I�Ɛ搶�́A�g�D�؍ݐ���tissue resident memory T�iTrm�j�זE�̕����@���ASLE�a�ԂƂ̊֘A�ɂ��Č������J�n�����B

���u���ł͗Տ��u���̓������������ׂ���b�ƗՏ��̑o�����̃g�����X���[�V���������Ɏ��g��ł���BNIH/FOCIS�̃v���g�R�[���ɓ��ȃI���W�i����Tfh�זE�̐��F�Z�b�g��������8�J���[�t���[�T�C�g���g���[�ɂ�銳�Җ������Ɖu�t�F�m�^�C�s���O��́iFLOW registry�j�����{���A�a�Ԍ`���⎡�ÕW�I���邢�͎��Ò�R���Ɋւ��זE�Q���������Ă����B����܂ŁARA�ASLE�A�S�g������ǁAIgG4�֘A�����A��ᝐ��߉��Ȃǂ̖Ɖu�t�F�m�^�C�v�𖾂炩�ɂ��A��L��in vitro�����ɂ��AT�זE�AB�זE�A����זE�Ȃǂ̕a�Ԋ֗^�Ǝ��ÕW�I�Ƃ��Ă̑Ó����̌��A����ɁA�V���ȕa�����זE�Ǝ��ÕW�I���q����Ă����B�����̋{�� �C��搶��ANCA�֘A���lj��ɂ�����B�זE�����ُ�Ƃ��̗Տ��I�Ӌ`����͂��AB�זE�����ُ�����Ǘ�ɑ��郊�c�L�V�}�u�̗L�������������i�_��4�j�B

���ȖƉu�����̎��ẤA�X�e���C�h��Ȃǂ̔���ٓI�ȖƉu�}���Ö@�����S�ł������B�Ɖu�n�͊����h��/�R��ᇍ�p�Ȃǂ̐������ۂɕs���ł��邽�߁A�Ɖu�n���L�͂ɗ}������Ɗ����ǂ∫����ᇂȂǂ̊댯�������炷�B��X�́A���ȖƉu�����̐���ɂ͖Ɖu�̗}���ł͂Ȃ�����ȖƉu�ւ̏C�����d�v�ƍl���Ă���B����܂ł̉�͂���ASLE��RA�ł͉Y���������������]�����e�Ղȃ����p�������݂��a���������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����B���̂��Ƃ́A�����p���̕����̕������C�����邱�ƂŐ���ȃT�u�Z�b�g�w�߂����Ƃ��\�ł��邱�Ƃ��������Ă���B���Ȃ킿�A���̐���@�\�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃŕa�����w���p�[�זE�𐳏�ȃw���p�[T�זE�l�דI�ɕ����]��������Ƃ������g�Y�����t��Ɏ�����h�V���Ȏ��Ð헪�̑n�o�ɂȂ���B�����p���̌`���]���ɂ̓Q�m���ƃG�s�Q�m�����d�v�ł��邱�Ƃ���A����A�a���������p���ւ̕����Ό����Q�m�~�N�X�@�������͂��s���A�g�Ɖu�w�I�����h��ڎw�����V�K���Â̒�ڕW�Ɍ������p���������ƍl���Ă���B

- Ma X, Nakayamada S. Multi-source pathways of T follicular helper cell differentiation. Front Immunol. 2021; 12: 621105.

- Hao H, Nakayamada S, Yamagata K, Ohkubo N, Iwata S, Inoue Y, Zhang M, Zhang T, Satoh Kanda Y, Shan Y, Otsuka T, Tanaka Y. Conversion of T Follicular Helper Cells to T Follicular Regulatory Cells by Interleukin-2 Through Transcriptional Regulation in Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheumatol. 2021; 73:132-142. 9.586

- Lee S, Nakayamada S, Kubo S, Yamagata K, Yoshinari H, Tanaka Y. Interleukin-23 drives expansion of Thelper 17 cells through epigenetic regulation by signal transducer and activators of transcription 3 in lupus patients. Rheumatology (Oxford). 2020; 59: 3058-3069. 5.606

- Miyazaki Y, Nakayamada S, Kubo S, Ishikawa Y, Yoshikawa M, Sakata K, Iwata S, Miyagawa I, Nakano K, Tanaka Y. Favorable efficacy of rituximab in ANCA-associated vasculitis patients with excessive B cell differentiation. Arthritis Res Ther. 2020; 22: 141.

�q�g�ԗt�n���זE����ɂ������E��E�ؓ��̊e�n���זE�ւ̕����U���Ɋւ��錤��

(�����F�R�`�@�O)

(�����F�R�`�@�O)

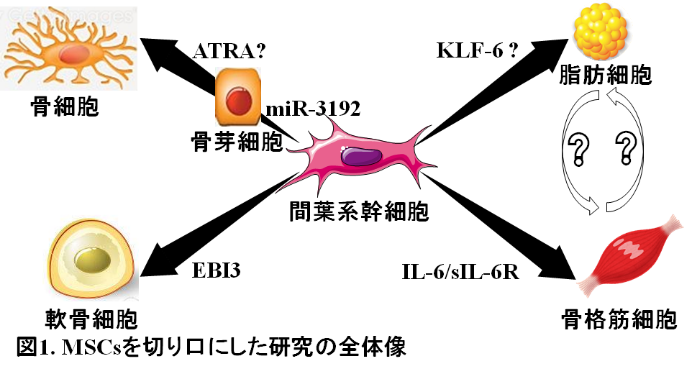

�P�j�������ƍ���̔j�����a�ςƂ���߃��E�}�`(RA)�A�Q�j�Ǝ�ȋؓ��Ɣ얞�����������T���R�y�j�A�얞���ɑ�\����鎾�a�͋؍��i�n�����Ƒ��̂���A�늳�������҂́A���E�S�̂ʼn���17��7800���l�ȏ�ɏ��iVos T et al. Lancet 2012�j�B�{�����ɂ����ē��튈��������������邾���łȂ��A���E�A�Čٗp�̒f�O���ɋN������J�����Y���̒ቺ����ьo�ϓI���������B��Ô�͏z�펾���A����̎��ɍ����A2���~������i�����J����. ������Ô�̊T�� 2016)�A�ƌv���������Ă���B�]���ĕ��E�A�A�J�l���̊m�ۂȂǎY�ƈ�w����݂̂Ȃ炸�A�o�Ϗ�̊ϓ_������{���a�̍��E��E�ؓ����ɑ��鎡�Ö@�J���͋i�ق̉ۑ�ł���B���Ȃł͂��̖ړI��B�����邽�߂ɁA�߂��\������זE�ւ̕����\��L����q�g�ԗt�n���זE(MSCs)�ɒ��ڂ��A����זE(Sonomoto K et al. Arthritis Rheum. 2012)�A��זE(Kondo M et al. Arthritis Rheumatol. 2015; Yamagata K et al. Clin Exp Rheumatol. 2020)���ւ̕������J�j�Y���̉𖾂���шꕔ�O�Տ��������s���Ă����B����MSCs������čX�Ȃ錤����W�J���Ă���(�}1)�B�܂������𐋍s����ߒ��ňقȂ�זE��ɂ����ĐV���ȃG�r�f���X���̂ŁAMSCs�Ɋւ��錤���̐i���E���ʂƕ����Ė{�e�ɕ���B

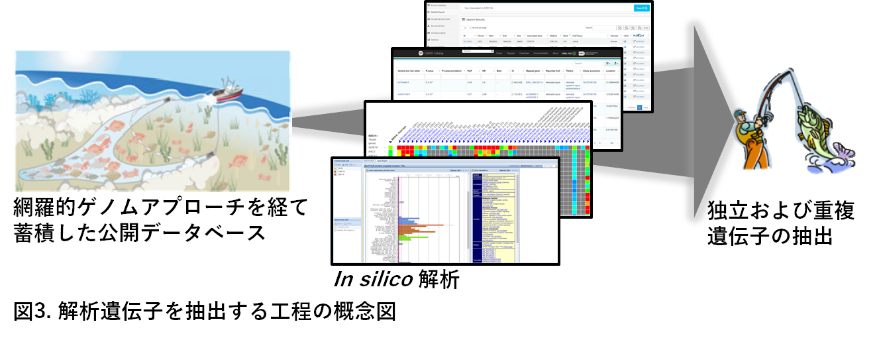

����ȍ���זE�ւ̕������i���q�����o�����߂ɁAAnh�搶�͑�K��in silico��͂��s�����B�����č���זE���ٓI�ɃX�[�p�[�G���n���T�[�iSE; �N���X�^�[���`�����L�͈͂ɋy�ԃG���n���T�[�̈�j�ɂ�萧�䂳���V�K��R�[�h��`�qmiR-3129�����o�����BControl�ɔ䂵��miR-3129�������q�g�����R��MSCs�͍���זE�U���|�n(OIM)�ɂ��|�{�̂��ƁA�ΊD���𑣐i���邱�Ƃɉ����AALP�z������������זE�����I�ɕ��������BmiR-3129��SLC7A11 ��`�q(�O���^�~���_�ƃV�X�`���̃A���`�|�[�g��S���A���̂��R�[�h���A����זE�����ɐ��䂷��)��W�I�ɂ���MSCs����זE�����𑣐i�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���(�����\�f�[�^)�BRA���҂ɂ�����MSCs����זE�����\�̒ቺ�ɂ��ĕ���Ă���B������RA���҂�MSCs�זE�ɑ���miRNA-3129�����邱�Ƃō��`���ɓ����������É��p�֓W�J�������B����AMSCs���獜�n���זE�ł��鍜�זE�ւ̕����U���Ɋւ��ĈˑR�Ƃ��ĕ���Ă��Ȃ��B���זE�͍���זE���Y�����鍜��ɖ��v���P���|�{��������߁A�{���̋@�\����ѕa�I�Ȗ����ɂ��ĕs���ȓ_�������B�㑺�搶�̓n�C�h���L�V�[���`���Q���X�|���W������Ɍ�����MSCs���X�|���W�\�ʂɒ���t�������Ǔ��Ŕ|�{���邱�Ƃɐ��������BMSCs��OIM�|�n�̂��Ɗ����^�r�^�~��A�iATRA�j�ɂĎh������ƍ��זE�̃}�[�J�[�ł���Mepe�����Sclerostin���o���I�ɔ����㏸���邱�Ƃ����o����(�����\�f�[�^)�B���㑽�p�I�Ȍ����ɂ�蕪�������זE�����זE�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������B

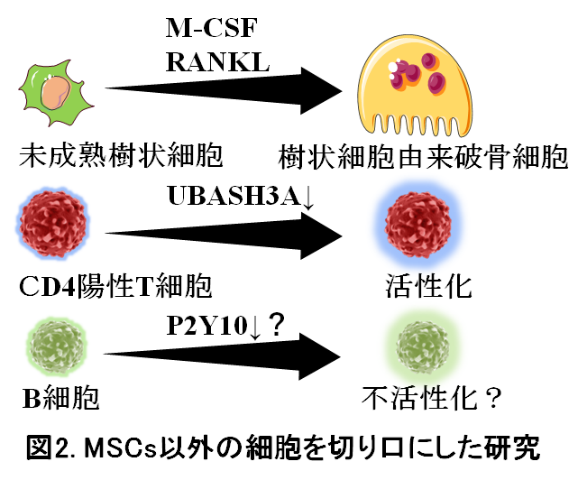

MSCs�͍������x����Osteoprotegerin���Y�����A�j���זE������}������(Oshita K et al. Arthritis Rheum. 2011)�B���V�搶�͔j���זE�̐V���ȕa�I�T�u�Z�b�g�Ƃ��ăq�g���n����זE��O��̂Ƃ���j���זE�iDC-OC�j�����o����(�}2)�BDC-OC�͖Ɖu���F�@�ɂ��RA���҂̉��ǐ������ɋǍ݂����B�܂��ÓT�I�Ȕj���זE��荂�����z���\������Ă����̂ŁADC-OC�͍���]�^����ӂ�S���\�����������ꂽ(����1)�B�����������āA�߉��Ɋ֘A�����}�N���t�@�[�W(AtoM)���A���ǐ������ɐZ�����V���ȕa�I�T�u�Z�b�g�j���זE(AtoM-OC)�ɕ������邱�Ƃ����ꂽ�B����w�ɍ������w�������搶��DC-OC��AtoM-OC�̕\�ʃ}�[�J�[����ы@�\�I�����̈Ⴂ�ɂ��Č������s���Ă���B

RA���҂̐��ۉ�זE�l�����זE����Y�������MMP-3�͊߉t�ɍ��Z�x�ŋǍ݂��A�ߓ�̔j���S���B�����搶��MSCs��זE�����ߒ��ɂ����āA�Ɖu�}�����qIL-27��IL-35�̍\�����q�ł���Epstein-Barr virus induced gene 3 (EBI3)�����E�̂ɋǍ݂��邱�Ƃɒ��ڂ����B���ݐ���EBI3���m�b�N�_�E������ƁA�T�t���j��O�iS-O�j������F�ɂȂ�MSCs��זE�������}������邱�Ƃ����o�����B����AIL-�Pb�ɂ��h�������EBI3�v���X�~�h�����ɂ��EBI3������������ƁA������̏ꍇ���ߏ�ȏ��E�̃X�g���X�����ɂ��MSCs��זE�������}������邱�Ƃ����o�����B�܂�RA���҂̍���MSCs�R��FLSs�ɂ����āA���E�̃X�g���X�}�[�J�[IRE1a��EBI3�͂���������z�����������B��g�D�ɂ�MSCs���Ǎ݂��邱�Ƃ܂���ƁARA���҂ɂ����ē�זE�������}������Ă���\���A�����MSCs�זE����EBI3��RA�����̎��ÕW�I�ƂȂ�\�����������ꂽ�B

MSCs���Y������TGF-b�ɂ��CD4�z��T�זE�̑��B���}�������B�R�`�搶�͊e�펩�ȖƉu�����ɂ�����SE�̖����ɒ��ڂ��� (����2)�B�܂��A��K��in silico��͂��s��CD4�z��T�זE�ō��������A���ٓI��SE�ɂ�鐧����ARA����SNP��L����ubash3a��`�q�𒊏o�����B����l�ɔ䂵��RA���҂�CD4�z��T�זE�ɂ�����SE�\����L����ubash3a��`�q���œ]�ʋ������qMED1�̃��N���[�g���}������ABACH2�]�ʈ��q�����N���[�g����ubash3a�������ቺ�����B������ubash3a�����𐧌䂷��eRNA�����o�����BUBASH3A�����ቺ�ɂ��T�זE��e�̃V�O�i�����������AIL-6�̔������U�����ꂽ(�}2)�BRA�a�Ԍ`���̈�[��S�����ʂł���ƍl����ꂽ (�_�����e������)�B����GWAS��͂ɂ��RA��������ACD19�z��B�זE�ɂ�����SE������A����������������`�q�Ƃ��ĖƉu�}�����q���R�[�h����p2y10��`�q�𒊏o����(�}2)�B����l�ɔ䂵��RA���҂�PBMC�ɂ�����p2y10 mRNA�����͗L�ӂɌ��������Bp2y10�����ɂ�����RA����SNP�irs6619397 T/A�j�̊ւ��ɂ��ĉ𖾂��邱�Ƃ�����̉ۑ�ł���B

��ː搶�͎��b�g�D�R��MSCs�iADSCs�j��DNA���`�����y�f�̑j�Q��5-azaC�Ŏh���������A21���Ԕ|�{���Ă��؉�זE�ɕ�������ADSC�͌���I�ł������B�����ň�A�̉��ǐ��T�C�g�J�C���̂���IL-6��sIL-6R�Ƌ��Ɏh������Ƃ킸��14���ŋ،n���זE�̃}�[�J�[�ł���MHC���z���ƂȂ�A�قڑS�Ă�ADSC���؉�זE�Ɍ����I�ɕ������邱�Ƃ����o���A�ؓ��Đ��̊�Ղ�z�����i�����\�f�[�^�j�B���Mai�搶�͎��b�זE����ؓ��ւ̕����]���ɂ��đS���قȂ鎋�_���猟�����Ă���A�����������b�����炵�A���������ؓ������߂�����I�A�v���[�`�ɏ]�����Ă���B

MSCs�ɂ͉��Ǘ}������іƉu�}����S���e��p������A���ȖƉu�����̗\�h�A���Â̊ϓ_���狻���[��(Zhang X et al. PLoS One. 2014)�B����ɁA��������e�Ղɍ̎�\�ł���A���̍זE��ƈقȂ�Ɖu�������Ⴍ�זE���Âɉ��p�ł��郁���b�g������B�]���āA�؍��i�����ő��������g�D���Đ����邽�߂ɁAMSCs���番�������邱�Ƃ͓K���L�]�Ȑ헪�ł���B���̂��߂Ɋe�זE�ւ̕����@�\����юh�����q�i�g���K�[�j�����o�����Ƃ̗͊v�ł���B��X��in vitro�����̊̂ƂȂ�a�ԂɊ֘A�����`�q�𒊏o���邽�߂ɁA�����̃f�[�^�x�[�X��p������`�q�̃X�N���[�j���O�V�X�e����dry�����̒��Ƃ��āAwet�����֓W�J���邽�߂̕���Ƃ��ēƎ��̐헪���̗p���Ă���(�}3)�Bin vitro�����ɂ�����e�זE�����Ō��ʓI���@�\�I�Ȗ������������ꍇ�̂݁A�ȉ��̉�͂ɐi�ށB���Ȃ̃A�h�o���e�[�W�����A����l�Ɗ��҂���̌�����p���ăT�C�g�J�C���ʓ��̔�r�A����ђ��o���q�Ƃ̊֘A�A�����Ċ����̕a���g�D�W�{��p���ĖƉu���F���s�����o���q�����o���A�a�ԂƂ̊ւ��𖾂炩�ɂ���B�ȏ��莡�ÕW�I�̗L�����ɂ��ĕ]������B

- �����i2020�N�x�j

- Narisawa M, Kubo S, Okada Y, Yamagata K, Nakayamada S, Sakata K, Yamaoka K, Tanaka Y. Human dendritic cell-derived osteoclasts with high bone resorption capacity and T cell stimulation ability. Bone. 2021;142:115616.

- Yamagata K, Nakayamada S, Tanaka Y. Critical Roles of Super-enhancers in the Pathogenesis of Autoimmune Diseases. Inflamm Regen. 2020:40:16.

�؍��i�����ɂ�����CD8�z��T�����p���͑P�������H

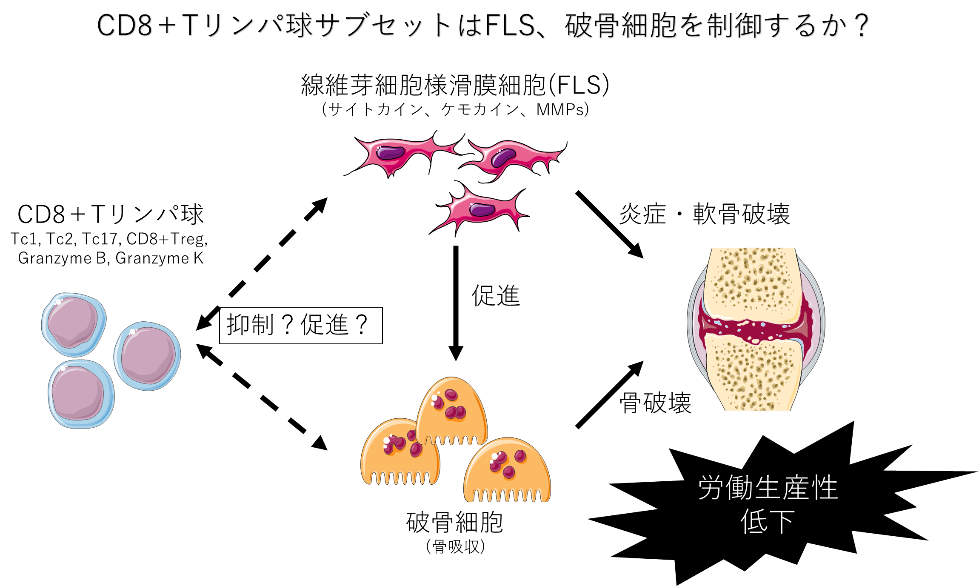

2003�N�ɖ{�M�ɓ������ꂽ���q�W�I�R���E�}�`��͊߃��E�}�`(RA)���Â���ς��������A4�̈قȂ��p�@���A���v15�܂����p�\�ƂȂ���2021�N�ɂ����Ă�10-15%�����Âɒ�R���������B2019�N�Ɏ����Ă��̏W�c�ɑ��ĐV����D2TRA(difficult to treat RA)�̌ď̂����ꂽ���Ƃ́ARA���Â����܂����W�r��ł��邱�Ƃ̏؍��ł��邪�A�V�K��p�@���̖�܊J���͑��Ă���B�����ŁA��X�͐V���ȕ��ʂ֓W�J���邽�߁ACD8+T�����p���ɒ��ڂ����BCD8+T�����p���͏]���A�זE��Q��T�זE�Ƃ��Ă�A�E�C���X���̊����זE�A����זE��j��זE�ƈʒu�t�����A�߃��E�}�`�����ɂ����Ă͓��A�̓������ł����B�ߔN�̌����ɂ��CD8+T�זE�ɂ͑����̈��W�c�����݂��A�l�X�ȈقȂ�@�\��L����\�����������ꂽ�B���m�̍זE��Q��T�זE�݂̂Ȃ炸�AGranzyme K��IFN-���AIL-4�AIL-17���̃T�C�g�J�C���Y�����Y�����A�ߗזE�̋@�\�C�����s������זE�W�c��A�܂��A�R���Ǎ�p��L���鐧�䐫CD8+T�זE�����݂��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����BRA�ߊ����ł͑�����CD8+T�����p�����W�ς��邱�Ƃ�����Ă��邪�A�ߋǏ��ɂ����邱���̖����͑S���s���ł���B�זE��Q�������ARA�����ɂ������j���זE����ۉ�זE�l�����זE(FLS)��r������̂��A����Ƃ��T�C�g�J�C���Y���ɂ���Ă����זE��U������̂��H���N�x����V���ɂ����������{�v���W�F�N�g�ł́ACD8+T�����p����RA�̊ߔj��̒��S��S���j���זE�AFLS�Ƃ̃N���X�g�[�N�𖾂̊ϓ_����ARA�V�K���Â̊�Ռ`����ړI�Ƃ���B

���ǐ����ߎ����A�Ɖu�U�������ۉ��ɂ�����V�K�w���p�[T�זE�T�u�Z�b�g

�`Th22�זE�̋@�\�I�����̉𖾂Ɋւ��錤���`

�`Th22�זE�̋@�\�I�����̉𖾂Ɋւ��錤���`

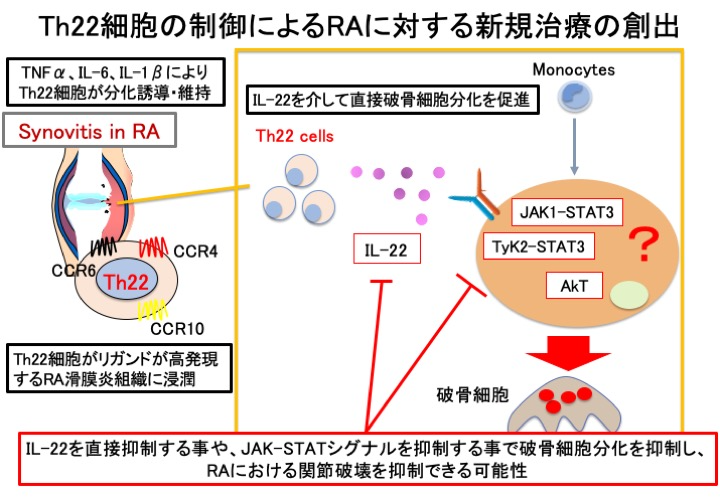

�V���ȖƉu�}����╪�q�W�I��̑䓪�ɂ�莩�ȖƉu�����̎��Ð��т͌��サ�����A�߃��E�}�`(RA)�⌌�������A���ҒŊ߉�(SpA)�̒��ɂ͖������Ò�R���̏ǗႪ���݂��Ă���A�܂��A���Ɏ��ȖƉu�����ɂ�����g�D���ۉ��A�Ⴆ�����(SSc)�ɂ�����畆�d����Ԏ����x���͖������䍢��ȕa�Ԃł���B�w���p�[T�זE���N�_�Ƃ����Ɖu������RA��SpA�ɂ����Ă͔j���זE��������j���A��ᝁE�t�����ʉ��̌`���Ɋւ��A����ǂł́A�ԗt�n�זE�̊���������ۉ���U�����ē���a�Ԃɒ��S�I�Ɋ֗^����B���̒���Th17�זE��RA�ASpA�ASSc�̕a�Ԍ`���Ɋւ���Ă���Ƃ���Ă��邪�A���ꂼ��̎����ɂ����āAIL-17�j�Q�Ö@�͌��ʂ�����I�ł�������A��R���̏ǗႪ���݂���B�����ʼn�X�́ATh17�זE�Ɨގ����鐫��(���ɇ@CCR4�ACCR6�����A�AIL-6�ŕ����U�������)������Th22�זE�ɒ��ڂ��������s���Ă���B

RA�ɂ����āATh17�זE�͊����g�D�ɐZ�����AIL-17�̎Y���ɂ�芊�����ۉ�זE����ĊԐړI�ɔj���זE�����𑣐i�����A���̕a�Ԍ`���Ɋւ��Ƃ���Ă���B��X�́A�߃��E�}�`�̕a�Ԃɐ[���ւ�鉊�ǐ��T�C�g�J�C���ł���ATNF-���AIL-6�AIL-1���ɂ���āACD4�z��T�זE����IL-22��I��I�ɎY������Th22�זE (CD3+CD4+CCR4+CCR6+CCR10+�ACD3+CD4+IL-22+IFN-��-IL-17-)�ɕ������邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�����āATh22�זE�́ARA�̊������g�D�ɑ����Z�����Ă���ATh17�זE�ƈقȂ�AIL-22�Y������Ē��ړI�ɒP������j���זE�����𑣐i�����邱�Ƃ��킩����1)�B�ȏ���A���܂�Th17�זE�ɂ����̂Ƃ���Ă����a�Ԃ̈ꕔ���ATh22�זE���֗^���Ă����\�������������B

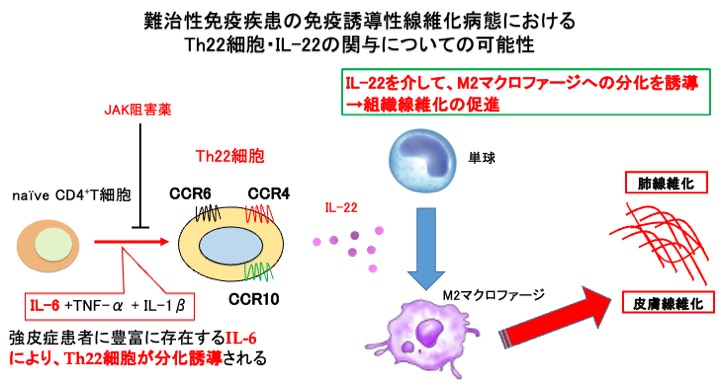

SSc�ɂ����Ă��ATh17�זE���a�Ԍ`���̈ꕔ��S���Ă���Ƃ���Ă��邪�A�������É��p�ɂ͎����Ă��Ȃ��BSSc���҂ɂ����āA�@��������IL-22������l�Ɣ�ׂď㏸�����邱�ƁA�ATh22�זE�̕����U���ɕK�v��IL-6��SSc���҂̌������ɂ����Č���l�Ɣ�ׂđ������Ă���A�RIL-6��e�̍R�̂�SSc�̔x�a�ςɈ��̌��ʂ����邱�ƁA�ȏォ���w�@���̑�v�ې搶�́ASSc�ɂ�����Th22�זE�̋@�\�I�����̉𖾂ɂ��Č��������s���Ă���B����ǂ̖���������x���ۉ��g�D�ɂ�����Th22�זE���������݁A�Z�����Ă��邱�ƁAIL-22�̎Y������đg�D���ۉ��Ɋւ��M2�}�N���t�@�[�W�̕����𑣐i���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���ATh22�זE��SSc�̕a�Ԍ`���Ɋւ��\�����������Ă���B�܂��ATh22�זE�̕�����������JAK�j�Q��ŗ}������邱�Ƃ������Ă���A�������Ò�R���̊��҂����݂��鋭��ǂɂ����āA�V���Ȏ��ÑI�������\�z�ł���\��������i�_���������j�B

SpA�̑�\�I�����ł��銣ᝐ��߉��ɂ����āAIL-22�͕a�ԂɊւ���Ă���Ƃ���Ă���A�܂��AIL-22�͍���זE�̕����U���ɂ��ւ��B�ȏォ��A���j��A�������E�������𗈂�SpA�ɂ����Ă�Th22�זE���a�ԂɊ֗^���Ă���\��������B

���܂ŁA��X��IL-22��I��I�ɎY������Th22�זE�̕����U���E�@�\�ɂ��Ė��炩�ɂ��Ă���A�������Ò�R���̊��҂����݂���RA�ASSc�ASpA�ɂ����āATh22�זE���V���Ȏ��ÕW�I�ƂȂ�\�����l���A�������p�����Ă��������ƍl���Ă���B

- Miyazaki Y, Nakayamada S, Kubo S, Nakano K, Iwata S, Miyagawa I, Ma X, Trimova G, Sakata K, Tanaka Y. Th22 Cells Promote Osteoclast Differentiation via Production of IL-22 in Rheumatoid Arthritis. Front Immunol. 2018 Dec 10; 9: 2901.

�������ǂɂ��g�D�̃G�s�Q�m���ω��Ƃ��̐���Ɋւ��錤��

2GWAS�Ȃǂɑ�\�����Q�m����w�̐i���ɂ��A�����̈�`�I�������i�����Ă������A�����Ɉ�`�v���ȊO�̊O�I�E���I�Ȋ����q�������̎����̔��ǂ�d�Ǔx�ɋ����֗^���邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B���̂��߁ADNA����z��ɂ�炸�Ɉ�`�q�����𐧌䂵�A�זE�̔����╪���A�V�����ɑ傫�Ȗ�����S���G�s�W�F�l�e�B�N�X�̌������}���ɐi�����Ă���B

��X������Տ��Ŏ��g�ޖ������ǐ������ɂ����ẮA���ǂ̎������A���ӂ̍זE�E�g�D�Ɂw���NjL���x�Ƃ��ĕϐ��E�ώ���蒅�����A�@�\�ُ��s�t�Ȃ��̂Ƃ���v���Z�X���z�肳��A�������ǂɂ��g�D�̃G�s�Q�m���ω��𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ́A����Ȃ�a�Ԃ̗����ɂȂ���B

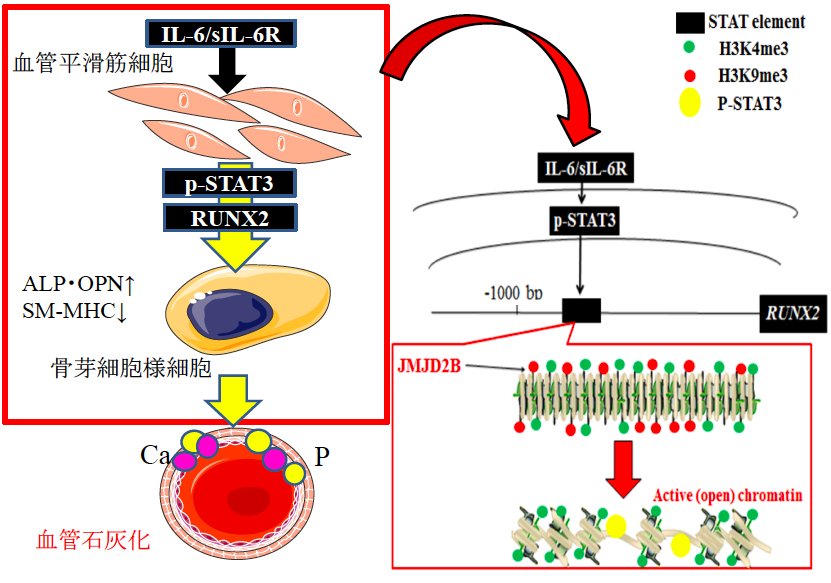

���ǐΊD���̒��ł��A���A�a���҂ⓧ�͊��ҁA�߃��E�}�`���҂Ȃǂł悭�F�߂��钆���̐ΊD���i�����P�x���O�^�j�́A�S���ǎ����A�]�����Ȃǂ̔��ǃ��X�N�ł���A�����\��̈����ɂȂ���B���Ȃł�����܂łɃr�X�z�X�t�H�l�[�g���܂ł���_�C�h���l�[�g���^�ɂ�錌�ǐΊD���̗}���A�ŏI�����Y���ɂ�錌�Ǖ����؍זE�̐ΊD�����J�j�Y���Ȃǂ��������Ă����B���̃����P�x���O�^���ǐΊD���ɂ����ẮA���Ǖ����؍זE������זE�l�̌`�����l������Ƃ��������n���̈ڍs���d�v�ł���A���̏ڍׂȃ��J�j�Y���͕s���ł������B���̕����̈ڍs�ɂ����Ă��A�������ǂƃG�s�Q�m���ψق��֗^����ł��낤�Ƃ��������̂��ƂɁA���Z�搶��������i�߁A�e���ǐ��T�C�g�J�C���̒���IL-6���ł����͂Ɍ��Ǖ����؍זE�̐ΊD����U�����邱�ƁAIL-6�ˑ����̐ΊD���U���ɂ�STAT3�̃����_���ɑ����āA�q�X�g���E���`�����y�fJMJD2B�ɂ��H3K9me3�̒E���`����������זE�����̃}�X�^�[�]�ʈ��q�ł���RUNX2�̔����𑣐i���A���ǐΊD���ɂȂ��邱�Ƃ��������i���}�j�B�iKurozumi A, et al. Bone 2019. in press�j

����ADNA�̃��`�����̓G�s�W�F�l�e�B�N�X�̑�\�I�ȋ@�\�̈�ł���ARA�ɂ����Ă����Ɋ������ۉ�זE�iFLS�j�ɂ�����DNA���`�����ُ킪���݂��邱�Ƃ���������A��X�̓Q�m���ԗ��IDNA���`������͂ɂ��ARA���җR���������ۉ�זE�iFLS�j�ɂ͎����ɓ��L��DNA���`�����p�^�[�������݂��A�ُ탁�`��������������`�q�̑�����RA�̕a�Ԃɐ[���ւ�邱�Ƃ������Ă����iNakano K, et al. Ann Rheum Dis 2013�j�B

RA�ɂ����āA�����w�I���܂ɂ�鉊�ǐ��T�C�g�J�C����W�I�Ƃ������ẤA������g�߂Ȃ��̂ɂ������ARA���Âɂ͂�����uWindow of Opportunity�v�����݂��A���ÊJ�n�̒x��͎��Ì��ʂ�����I�Ȃ��̂Ƃ���B���̂��Ƃ́A���NJ��̎������̂��A�������Ǖ��ʂɑ��݂���זE�����U���I�ł����Ò�R���ȕ\���^�ɕώ������Ă���\�����������邪�A���̏ڍׂȃ��J�j�Y���͕s�ڂł������B��X�́ARA�ɂ����銊�����ǁE���ߔj��̒��S�I������S��TNF��IL-1���AFLS�ɂ�����DNA���`�����y�f�iDNMT�j�̔�����ቺ�����A�I�E���`�����𑣐i���邱�Ƃ������A�������L��DNA���`�����p�^�[���`���̕��q�@�\�̈�[�𖾂炩�ɂ����iNakano K, et al. J Immunol 2013�j�B

�ߔN�ADNA �E���`�����y�f�Ƃ��ċ@�\����Tet (Ten-Eleven translocation) �^���p�N���t�@�~���[�����肳��ATet�^���p�N�������`�����V�g�V��(5mC)�𐅎_������5-�q�h���L���`���V�g�V�� (5hmC)���������邱�Ƃ��m����悤�ɂȂ����B

��X�́ADNA�E���`�����ɓ���DNA dioxigenase family members�̂ЂƂł���Tet3�ɂ��G�s�Q�m���C����RA�̉��ǂ̑J�����ɂ�����������������Ă���B���̌����ł́ARA���҂̉��NJ�����Tet3��5-hydroxymethylcytosine (5hmC)�̗L�ӂȔ��������o���A�����Tet3��RA���҂��瓾��ꂽ�|�{FLS�ɂ����āATNF�̂悤�ȉ��ǐ��T�C�g�J�C���ɂ���ėU������邱�Ƃ������BTet3�́A�|�{FLS�ɂ����āA�p���k�X���̉��ǍזE�̒~�ςɊ֗^����CXCL8�ACCL2�Ȃǂ�TNF�U�����̈�`�q�E�^���p�N�����ATNF�U������cell migration�ɕK�{�ł������B�����U�����߉��}�E�X���f���ł́ATet3�̃n�v���s�S�ɂ��p���k�X�`���Ɣj���זE������ߔj�}�~���ꂽ���A�����i�K�ł͊߉��X�R�A�̏㏸������ꂽ�B�����̌��ʂ́ARA�̕a�Ԍ`���ɂ�����Tet3�̒m���Ă��Ȃ��V���Ȗ������������BTet3�́ARA�a�Ԍ`���ɂ�����epigenetic gate-keeper for the point-of-no-return�Ƃ��āA���ǂ̑J�����̌��������Ă���\������������A����Ɍ�����i�߂Ă���B

������ᇂ̗̈�ł͂��łɃG�s�W�F�l�e�B�N�X�ُ�𑨂����o�C�I�}�[�J�[�̗��p�A�G�s�W�F�l�e�B�N�X�ُ�������܂̊J�����i��ł���B�������Ȃ���A�����_��RA���͂��߂Ƃ��閝�����ǐ������ɂ����Ă̗Տ����p�͐i��ł��Ȃ��B��X�̊�b�I������ʂ��āA���ǂ��o�C�I�}�[�J�[�����o���Ƌ��ɁA���S���̍����G�s�Q�m���n��ɂȂ������ƍl���Ă���B

�}�FIL-6�V�O�i���ɂ�錌�Ǖ����؍זE�̍���זE�l�זE�ւ�trans-differentiation

���A�a�E�������ӗ̈�

�u����Ӂv�A�u�������ӗ̈�ɂ����鎩�ȖƉu�������v���e�[�}�Ƃ��Č������s���Ă���B

���A�a�Տ�����

����ӗ̈�ɂ����ẮA�����������j�^�����O�iCGM�j�⌌�Ǔ���@�\�����@��iEndoPAT�j��p���A���{�����������܂߂��l�X�ȗՏ��������s���Ă���B2009�N��CGM�����F����Ă���A����1500��ȏ�̃f�[�^��~�ς��Ă���ACGM��p���邱�ƂŐH��̌����ϓ�������ϓ��A��Ԃ̌������Ԃ�ጌ���𑨂��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B�ŋ߂ł�CGM�ɂ�錌���Ǘ��ڕW�Ƃ���Time in range (����70~180mg/dL����߂銄��)��70%���ݒ肳�ꂽ���ATIR��70%�B���҂ɂ�����ጌ���⌌���ϓ��Ɋ֘A������q�͕s���ł���B������TIR>70%�������Ǘ�̂����ASU��̗L���ƒጌ���E�����ϓ��̊֘A�ɂ��Č��������BSU�g�p�Q�͔�g�p�Q�Ɣ�r���āA�@�����l�̕W����(31.6 vs 27.2 mg/dL)�A�A��Ԃ̕ϓ��W��(%CV) (11.2 vs 9.4 %)�A�B�ő匌���l(223.8 vs 208.7 mg/dL)���L�ӂɍ��l�ł������B���ϗʉ�͂�%CV�ɉe����^������q�Ƃ���SU��g�p�����o����A�܂����e��SU�g�p��Time below range(��54mg/dL)�̉����Ɋ֗^�����B�ȏ���Time in range70%�ȏ�ƗǍD�Ȍ����R���g���[���w�W������Ă��Ă��ASU��g�p�ɂ�茌���ϓ������債�A���ɍ��e��SU��g�p�͏d�ǒጌ�����J������\�����������ꂽ(����1)�B�܂�FGM�ł�Ambulatory Glucose Profile (AGP)���|�[�g�̎g�p����������Ă��邪�ACGM�w�W�Ƃ̊W�͕s�ڂł���B������AGP�ɂ�����inter-quartile range (IQR)��CGM�w�W�Ƃ̊֘A�ɂ��ĊO�����Ò�T2DM 30��A�A�a����23������g���X�y�N�e�B�u�Ɍ��������B����IQR��DM�Q�ŗL�ӂɍ��l�ł���A DM�Q�ŕ���IQR��Time in range�ƕ����ցATime above range�A���ό����ASD�ACV�AMODD�Ɛ����ւ����BDM�Q��TIR>70%�E90%�B���Q�́AROC��͂ɂ��AIQR�J�b�g�I�t�l�͂��ꂼ��28.3 mg/dL�A22.9 mg/dL�ł������B�ጌ����AIQR�Ɋ֘A��F�߂Ȃ������B�ȏ���A�{������AGP�̕]�����@�̐���ƂȂ�\�����������ꂽ(����2)�B

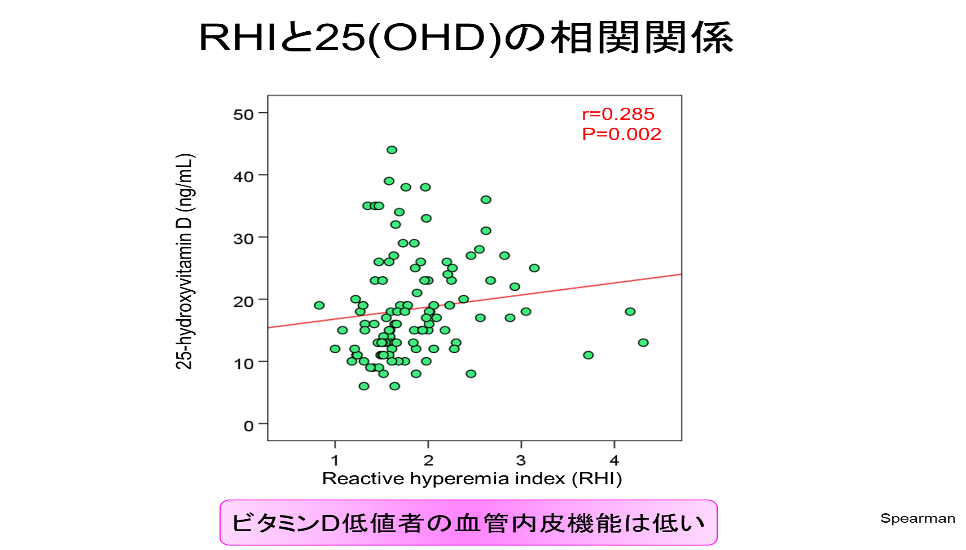

EndoPAT��p���������Ƃ��āA��X�͓��A�a������@�ɂČ��Ǔ���@�\�����P���邩�����������B2�^���A�a����65�������g���X�y�N�e�B�u�Ɍ��������Ƃ���A���Ǔ���@�\(L_RHI)�͓��@��0.577�}0.215���މ@�O0.676�}0.264�ƗL�ӂɉ��P���邱�Ƃ𖾂炩�����B����ɑމ@���̌��Ǔ���@�\����Ɋ�^������q�͒ጌ���G�s�\�[�h(Odds ratio 0.08)�ł���A�ጌ�������Ǔ���@�\��Q�̑��݂���������Ƃ��������ʂ�����ꂽ(����3)�B�܂��r�^�~��D�l���Ⴂ�ƌ����Ă���2�^���A�a���҂ɂ����āA�r�^�~��D�l��EndoPAT�œ����錌�Ǔ���@�\(RHI)���֘A���邩�����������B���Ȃœ��A�a�R���g���[���s�ǂŋ�����@����2�^���A�a����113���ɂ����āARHI��1.85�}0.58�A���Ǔ���@�\��Q����������RHI��1.67�͑S�̂�50 %�ɔF�߂�ꂽ�B�܂�25(OH)D�l��18.4�}8.1 ng/mL�A�r�^�~��D���R����������25(OH)D��20 ng/mL�͑S�̂�66 %�ɔF�߂�ꂽ�B�����25(OH))D��RHI�������� (r=0.285, p=0.002, �E�})���AROC�Ȑ��ɂ�RHI��1.67����������25(OH)D�l��16.5 ng/mL�ł�����(AUC0.668, p=0.002)�B25OHD 16.5�������r�^�~��D��l�Q�Ƃ����ꍇ�A�r�^�~����l�Q�ł͗L�ӂ�RHI���Ⴍ�A���Ǔ���@�\��Q(RHI��1.67)�̊������L�ӂɍ��������B�����RHI��1.67������������q�Ɂg25(OH)D��16.5�h���Ɨ��������q�Ƃ��Ē��o(Odds ratio 4.6)�ł��邱�Ƃ����������B�ȏ���2�^���A�a���҂̃r�^�~��D�[����Ԃ�Endo-PAT�ɂ����錌�Ǔ���@�\ (RHI)���֘A���邱�Ƃ�������A�r�^�~��D���R��ԁA����25(OH)D��16.5 ng/mL�ł͌��Ǔ���@�\��Q�̑��݂�������������A�r�^�~��D�l���R���g���[���s��2�^���A�a���҂̌��Ǔ����Q��\������o�C�I�}�[�J�[�Ƃ��ėL�p�ƂȂ肤��ƍl����ꂽ(����4)�B

�܂����Ȃł�2�^���A�a���҂ɑ���SGLT2�j�Q�������Ԃɗ^����e���ɂ���CGM��p����2�̌������s�����ɘ_�����\���Ă���B����Ɉꕔ��SGLT2�j�Q���1�^���A�a���҂ɂ��K���ƂȂ����B���Ȃł�1�^���A�a����2��ɑ���SGLT2�j�Q��̗L�p����FGM�Ŋm�F��(����5)�A�����1�^���A�a����10���ɑ�SGLT2�j�Q��̗L�p�������������B���ʂƂ��āASGLT2�j�Q�^7���Ԃ�FGM�ł́A���炩�Ȓጌ���𑝂₷���ƂȂ����ό����l�ƌ����ϓ������P�����邱�Ƃ�������(����6)�B

�t���[�T�C�g���[�^��p�����o�Z�h�E�a�̕a�ԉ�-�����p���t�F�m�^�C�v�̉��-

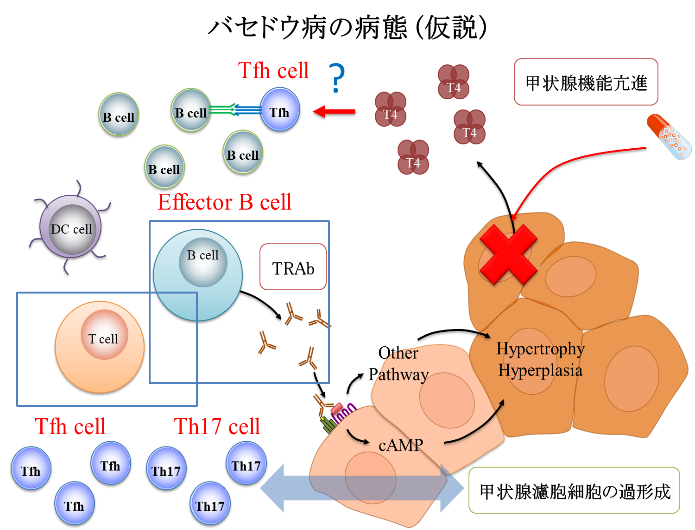

���ȖƉu�����ɂ����ẮA�����p���ُ̈�Ȋ������A�Ɖu���e�̔j�]�ɂ���ĕa�Ԃ��`�������B�o�Z�h�E�a�ł́A���ꂪ�ǂ̂悤�ɕa�ԂɊ֗^���Ă���̂��A�����m���Ă��Ȃ��B�����ŁA�o�Z�h�E�a�̕a�ԉ𖾂⎡�É��p��ڎw���A���Ƀ����p�����͂��߂Ƃ����Ɖu�זE�ɂ�����זE�\�ʃ}�[�J�[�ɒ��ڂ��A���ÑO��ɂ�����ω��ɂ��Č������s���Ă���B�����Ẫo�Z�h�E�a���҂�ΏۂƂ��āA�����������p���t�F�m�^�C�v�̉�͂��s���A�Տ������⎩�ȍR�̂Ƃ̊W�A����a�Ԃ��ǂƂ̊֘A�ɂ��Č������s���Ă���B

�����Ão�Z�h�E�a����116���ł̎��ÑO�̌����ł́A����l�R���g���[���ɔ�ׂāAT�זE�̕����ُ�iEffector T�זE�AEffector Memory T�זE�AActivated T�זE�AActivated Th17�זE�AActivated Tfh�זE����������㏸�j�����B�זE�̕����ُ�iEffector B�זE�APlasmablast���㏸�j��F�߂��B���̒���Activated Th17�זE�̏㏸�͍b��B�@�\��TRAb�A�b��B���Ƒ��ւ��AEffector B�זE�̏㏸��TRAb�Ƒ��ւ����B

�R�b��B��ɂ�鎡��24������̕ω��Ɋւ��ẮA�Ɖu�t�F�m�^�C�v�̕ω��Ƃ���Activated Th17�זE�AActivated Tfh�זE�AEffector B�זE�APlasmablast�͂�������ቺ���݂��A0-24������TRAb�ω��ʁA��b��B���������ω��ʂ�Effector B�זE�̕ω��ʂƐ����ւ����B�܂�����24������ɖ�܃t���[�ƂȂ�Ȃ��������Q�ł͊����Q�ɔ�ׂāAEffector B�זE���L�ӂɑ����AActivated Tfh�זE�������X���ł������B

����̌����ɂ����āA�o�Z�h�E�a�ł̓����p�������̒��߈ُ��F�߂��BEffector B�זE�̏㏸�Ǝ��ȍR�̂̑��ւ�A�b��B����Th17�זE�̑��ցA�Ɖu�t�F�m�^�C�v���Ì�̕ω��́A��т��ă����p���ُ�̕a�Ԃւ̊֗^���������Ă���B�����́A�Ɖu���ߕs�S�̐������o�Z�h�E�a�̍�����ڎw�����V���Ȏ��ÕW�I�ł���\�����������Ă���B

����X�ɗՏ��o�߂������āA�o�Z�h�E�a����a�Ԃ̌����𖾂炩�ɂ��Ă����B

- Uemura F, Okada Y, Torimoto K, Tanaka Y. Enlarged glycemic variability in sulfonylurea-treated well-controlled type 2 diabetics identified using continuous glucose monitoring. Sci Rep. 11:4875, 2021.

- Tokutsu A, Okada Y, Torimoto K, Tanaka Y. Relationship between interstitial glucose variability in ambulatory glucose profile and standardized continuous glucose monitoring metrics; a pilot study. Diabetol Metab Syndr. 12:70, 2020.

- Goshima Y, Okada Y, Torimoto K, Fujino Y, Tanaka Y. Changes in endothelial function during educational hospitalization and the contributor to improvement of endothelial function in type 2 diabetes mellitus. Sci Rep.10:15384, 2020.

- Tanaka K, Okada Y, Hajime M, Tanaka Y. Low Vitamin D Levels are Associated with Vascular Endothelial Dysfunction in Patients with Poorly Controlled Type 2 Diabetes: A Retrospective Study. J Atheroscler Thromb. doi: 10.5551/jat.59113, 2021. Online ahead of print.

- Habu M, Okada Y, Kurozumi A, Tanaka Y. Short-term Glucose Lowering Effects of Sodium-glucose Cotransporter 2 Inhibitors Confirmed by Flash Glucose Monitoring in Two Outpatients with Type 1 Diabetes. J UOEH. 42:359-364, 2020.

- Kurozumi A, Okada Y, Tanaka Y. Glucose-lowering effects of 7-day treatment with SGLT2 inhibitor confirmed by intermittently scanned continuous glucose monitoring in outpatients with type 1 diabetes. A pilot study. Endocr J. 68:361-369, 2021.