甲状腺がん

病気について

甲状腺とは

・頸部の正中下方、いわゆる「のどぼとけ(甲状軟骨)」のすぐ下、喉頭・気管の前面を取り囲むように位置し、羽を広げた蝶のような形をした、重さ10〜20g程度の小さな臓器です。

・ヨードを取り込んで甲状腺ホルモンをつくり、蓄え、分泌しています。

・甲状腺ホルモンは、基礎代謝の亢進、脳や骨の成長、脂質や糖の代謝を促します。

甲状腺がんとは

・甲状腺にできる悪性腫瘍のことです。

症状

・甲状腺がんは通常、甲状腺や転移リンパ節をしこり(結節)として触れる以外の症状はほとんどありません。

・まれに、違和感、呼吸困難感、嗄声(させい:声のかすれ)、のみ込みにくさ、誤嚥、圧迫感、痛み、血痰などの症状が出てくることがあります。

・他の疾患のため精査を進めている時に偶然発見されることもあります。

組織型分類(がんの組織の状態による分類)

・甲状腺にできる主な悪性腫瘍には、乳頭がん、濾胞(ろほう)がん、低分化がん、髄様(ずいよう)がん、未分化がん、悪性リンパ腫などがあります。

・それぞれの甲状腺がんはいずれも性質が異なるので、どのタイプ(組織型分類)のがんであるかを診断することが重要です。その結果によって、治療方針が変わってきます。

乳頭がん

・甲状腺がんの中で最も多く、約90%がこの乳頭がんです。

・リンパ節への転移(リンパ行性転移)が多くみられますが、極めてゆっくり進行し、予後(治療後の経過)がよいとされており、生命に関わることはまれです。

・しかし、ごく一部の乳頭がんは再発を繰り返したり、悪性度の高い未分化がんに変わったり(未分化転化)することがあります。

濾胞がん

・甲状腺がんの中で2番目に多く、約5%がこの濾胞がんです。

・良性の甲状腺腫瘍(濾胞腺腫)との区別が難しいことがあります。

・乳頭がんに比べてリンパ節への転移は少ないのですが、血液の流れに乗って肺や骨など他の臓器に転移(血行性転移)しやすい傾向があります。

・遠隔転移を生じない場合の予後は比較的よいとされています。

◆乳頭がんと濾胞がんをまとめて高分化がんといいます。

低分化がん

・甲状腺がんの中で、低分化がんは1%未満とまれです。

・高分化がんと未分化がんの中間的な特徴を示します。

・高分化がんに比べると他の臓器へ転移しやすい性質があります。

・高分化がんと共存する場合や、低分化がんが未分化がんに進行する場合もあります。

◆乳頭がん、濾胞がんと低分化がんをまとめて分化がんといいます。

髄様がん

・傍濾胞細胞(ぼうろほうさいぼう:甲状腺の中のカルシトニンを分泌する細胞)ががん化したもので、甲状腺がんの中の約1〜2%がこの髄様がんです。

・乳頭がんや濾胞がんよりも症状の進行が速く、リンパ節、肺、肝臓への転移を起こしやすい性質があります。

・遺伝性(家族性)の場合もあるため、家族も含めて検査が行われることがあります。

未分化がん

・未分化がんは、甲状腺がんの中の約1〜2%です。

・進行が速く、甲状腺の周囲にある反回神経、気管、食道などの臓器への浸潤(しんじゅん)や、肺、骨など他の臓器へ転移を起こしやすく、悪性度が高いがんです。

悪性リンパ腫

・甲状腺にできる悪性リンパ腫は、甲状腺がんの中の約1〜5%です。

・元々、慢性甲状腺炎(橋本病)から生じる場合が多いとされています。

・突然、甲状腺全体が腫れたり、嗄声や呼吸困難が起こったりすることで生じます。

・悪性リンパ腫にも多くの種類(組織型分類)がありますが、甲状腺ではMALTリンパ腫や、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫などが多いとされています。

診断について

主な検査は触診、超音波(エコー)検査です。これらの検査で甲状腺がんが疑われる場合には、CT検査、シンチグラフィ検査、病理検査(穿刺吸引細胞診)などを行います。

診察(問診、視診・触診)

・症状、病歴、家族歴、過去に放射線の被ばくがなかったかなどを、まず問診します。

・甲状腺の周辺部を観察(視診)し、直接触って(触診)診察して、甲状腺の大きさ、腫瘍の有無や大きさ、硬さと広がり、さらに周辺のリンパ節への転移の有無を調べます。

画像検査

超音波(エコー)検査

・超音波を体の表面にあて、臓器から返ってくる反射の様子を画像にする検査です。

・甲状腺やリンパ節の大きさや、内部にあるしこりの性質を観察し、周囲の臓器との位置関係やリンパ節への転移の有無を調べます。

CT、MRI検査

・CTではX線を、MRIでは電磁気を用いて体の内部を描き出し、周辺の臓器へのがんの広がりや転移の有無を調べます。

・いろいろな角度から体内の詳細な画像を連続的に撮影することでより詳しい情報を得ることができます。

シンチグラフィ検査

・放射性物質を内服または注射したのち、放出される微量の放射線を専用の装置で検出し、画像にする検査です。

・甲状腺疾患では甲状腺シンチグラフィと腫瘍シンチグラフィが用いられ、甲状腺機能亢進やしこり、がんの再発の有無を調べるために行います。

病理検査

・しこりがどのような細胞からできているかを詳しく調べるために病理検査を行います。

・多くの場合、超音波の画像を見ながら甲状腺に細い注射針を刺して、しこりから直接細胞を吸い取った細胞を顕微鏡で観察し、病理学的な判定(穿刺吸引細胞診)を行います。

・悪性リンパ腫の場合には、局所麻酔下に採血用の針より太い専用の針で採取した組織を顕微鏡で観察し、病理学的な判定(針生検)を行うこともあります。

血液検査

・甲状腺がんでは、発生の可能性を調べる腫瘍マーカーはありません。

・がんの状態や病状の把握のため、血液検査を行います。

甲状腺ホルモン(Free T3、Free T4)

・甲状腺ホルモンの状態を経過観察するために検査します。

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

・甲状腺ホルモンの状態によって影響を受けて、脳の底面にある下垂体(かすいたい)から分泌されるホルモンのひとつです。

・乳頭がん・濾胞(ろほう)がんを増殖させる因子であるため、調べることがあります。

サイログロブリン

・甲状腺から分泌されるたんぱく質の中にある、甲状腺ホルモンの前駆物質です。

・良性の腫瘍によっても上昇することがあるため、必ずしもがんの診断に有用というものではありません。

・甲状腺全摘術後の再発のチェックに用いることがあります。

カルシトニン、CEA

・甲状腺の中の傍濾胞細胞から分泌される、血液中のカルシウム濃度の調節に関わるホルモンです。

・髄様がんの場合には、治療の効果や予後の予測に用います。

治療について

・甲状腺がんの治療には、手術(外科治療)、放射線治療、薬物療法(内分泌療法[ホルモン療法]、分子標的療法、化学療法)などがあります。

・悪性度の高い未分化がんを除き、多くの場合、治療は手術が基本となります。

甲状腺分化がん(乳頭がん・濾胞がん・低分化がん)

・腫瘍の部位と大きさ、さらにリンパ節転移の有無に応じた、片葉切除または全摘、および必要に応じた頚部郭清(けいぶかくせい)が標準術式になります。

・手術後には補助療法として甲状腺ホルモン補充によるTSH抑制療法や放射性ヨード内用療法を実施する場合があります。

・再発や転移がある場合には、TSH抑制療法を行った上で、放射性ヨード内用療法を実施したのち、分子標的薬を使用することがあります。

・再発したとき、甲状腺組織が残っている場合は再手術で残った甲状腺を切除し、全摘状態にする補完全摘を行なったあとに、放射性ヨード内用療法を行います。

髄様がん

・遺伝性の髄様がんなど高リスクの場合は、甲状腺全摘術と中央区域のリンパ節郭清を行います。頚部リンパ節転移がある場合には、外側区域のリンパ節郭清も行います。

・遺伝性がない髄様がんの場合は、腫瘍の部位と大きさ、さらにリンパ節転移の有無に応じた、片葉切除または全摘、および必要に応じた頚部郭清が標準術式になります。

・再発や転移がある場合には、分子標的薬を使用することがあります。

未分化がん

・遠隔転移がない状態であるIVA期またはIVB期でかつ手術が可能な場合には、甲状腺全摘術と頚部リンパ節郭清を行います。術後に補助療法として放射線治療もしくは化学放射線療法を行います。

・そのほかの場合には、集学的治療を行います。

手術療法

外科的治療

・甲状腺がんの手術には、甲状腺をすべて摘出する全摘術、片側の甲状腺(右葉あるいは左葉)を切除する葉切除術、葉切除術と同時に峡部(きょうぶ)も切除する葉峡部切除術などがあります。甲状腺をすべて摘出すると甲状腺ホルモンが分泌されなくなるため、甲状腺ホルモン剤を内服、補充することが必要になります。

・気管傍リンパ節(気管の側面にあるリンパ節)への転移が疑われる場合には、気管周囲郭清を行います。また頚部リンパ節への転移があれば、頸部リンパ節全体を切除する頚部郭清を行います。必要な場合には、縦隔の上寄り部分を切除する上縦隔郭清を行うこともあります。

・手術の方法は、がんのある場所や、大きさ、転移の有無などによって決めます。

・甲状腺機能の温存と合併症を軽減するため、がんの状態によっては、再発のリスクが低いと考えられる場合には、全摘術ではなく葉切除術を行うことを検討します。

・腫瘍の大きさが1cm以下(微小乳頭がん)で、明らかなリンパ節転移や遠隔転移がない場合は、手術などを行わずに、定期的な超音波検査により経過を観察していく場合もあります。

・手術の際には、声帯の運動をつかさどる反回神経をなるべく温存するようにしますが、まれに腫瘍の浸潤が強い場合などは温存できない場合があります。その場合には、可能な限り反回神経の再建を試みます。声帯の運動は回復しなくても、萎縮を予防することで、音声改善と誤嚥予防につながります。

鏡視下治療(ロボット支援下を含む)

内視鏡下甲状腺手術(VANS)を良性疾患に限定して行っています。施設によっては、甲状腺がんもVANSで行なっていますが、当院根治性の点からVANSでの治療は行っておりません。

内視鏡的治療

該当なし

局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)

該当なし

薬物療法

内分泌療法(ホルモン補充療法/TSH抑制療法)

・甲状腺がんを切除する手術である葉切除や全摘術などのあとには、甲状腺ホルモンの不足を補うために甲状腺刺激ホルモン(TSH)が多く分泌されることがあります。

・TSHは甲状腺を刺激してホルモンを分泌させる大切な役割を担っていますが、同時に甲状腺分化がん(乳頭がん、濾胞がん、低分化がん)のがん細胞にも働きかけてしまうことが知られています。

・そのため、甲状腺分化がんの全摘後で再発や転移の危険性が高いと予測される場合には、このTSHの分泌を抑えるために甲状腺ホルモン剤をのむことがあります。

分子標的薬

・甲状腺分化がん(乳頭がん、濾胞がん、低分化がん)の転移・再発がんでは、手術が難しく、放射性ヨード内用療法に効果が期待できない場合にレンバチニブとソラフェニブを用いることがあります。また、レンバチニブとソラフェニブによる治療が困難でBRAF遺伝子変異を有する場合はダブラフェニブ+トラメチニブ、RET融合遺伝子を有する場合はセルペルカチニブ、NTRK融合遺伝子を有する場合はラロトレクチニブあるいはエヌトレクチニブを用いることがあります。

・髄様がんでは、手術が困難な転移・再発を伴う場合には、RET遺伝子変異を有する場合はセルペルカチニブ、RET遺伝子変異を認めない場合はバンデタニブ、レンバチニブ、ソラフェニブを用いることがあります。

・未分化がんでは、手術が困難な場合にレンバチニブを用いることがあります。BRAF遺伝子変異を有する場合はダブラフェニブ+トラメチニブ、RET遺伝子異常を有する場合はセルペルカチニブ、NTRK融合遺伝子を有する場合はラロトレクチニブあるいはエヌトレクチニブを用いることがあります。

抗がん剤

・悪性リンパ腫や、ほかの治療では効果がないと考えられるような未分化がんでは、複数の細胞障害性抗がん剤を組み合わせた治療を行うことがあります。

免疫チェックポイント阻害薬

・標準的な治療が困難となった場合は、がん遺伝子プロファイリング検査(CGP)などを行い、適応があった場合はペムブロリズマブを用いることがあります。

放射線療法

甲状腺がんの放射線治療は、体の中から照射する方法(内照射)と体の外から照射する方法(外照射)があります。当院では内照射は実施していませんので、内照射を希望される場合は他の施設を紹介致します。

放射性ヨード内用療法(内照射であり他施設での実施となります)

甲状腺分化がん(乳頭がん、濾胞がん、低分化がん)では、甲状腺全摘術後に再発や転移のリスクが高い場合に、放射性ヨード内用療法を行います(アブレーション)。放射性ヨードカプセル(I-131)を内服し治療します。

肺、骨などの遠隔転移に対する治療に対しても行うことが可能です。アブレーションと比較して大用量のI-131を用います。

外照射による放射線治療

手術が難しい場合、放射線ヨード内用療法が適応とならない場合や、高齢や合併症がある場合、又手術を希望されない場合などに外照射による放射線治療が有効です。腫瘍からの出血の止血、疼痛の鎮痛や気管や食道の圧排の解除、手術後の再発の予防、また骨転移に伴う疼痛や神経症状の緩和を目的に行います。

手術後に少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合にも、薬物療法や放射性ヨード内用療法に加え、救済的な外照射による放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、頸部、縦隔、腹部などのリンパ節転移、肺や肝臓の転移、骨転移などが対象となります。当院では強度変調放射線治療や定位放射線治療といった、高精度な放射線治療が可能です。治療した病変のより高い腫瘍制御と少ない副作用の両立が期待できます。さらに当院では放射線治療の治療効果を高める目的で温熱療法(後述)の併用が可能です。

脳転移を生じた場合にも放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。

温熱療法(ハイパーサーミア)

甲状腺分化がんは、外照射による放射線治療の治療効果得られにくい放射線抵抗性の腫瘍に分類されます。当院では、甲状腺分化がんに対して放射線治療の治療効果を高める目的で温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。

セカンドオピニオンの受け入れ

( 可 )

患者さんにメッセージ

・ 本院では、甲状腺がんの診療を担当している科(耳鼻咽喉科・頭頸部外科と消化器・内分泌外科)のどちらを受診しても、同じ甲状腺腫瘍診療ガイドラインに沿った診療を、それぞれの科の特徴に合わせて、必要なときには協力して行っています。

・甲状腺がんは予後のよい高分化がん(乳頭癌と濾胞がん)と予後不良な未分化がんとでは診療方針が異なります。甲状腺がんの組織型や病期に合わせて、できれば一緒に根治を目指した診療を、無理ならQOL(Quality of life,生活の質)を保った生活が続けられるように機能温存などに配慮した診療を心がけています。

・ 私達は、全力を尽くして皆さんを応援します。

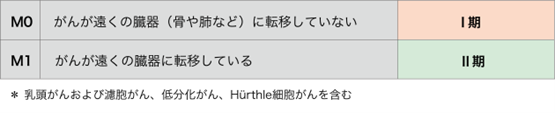

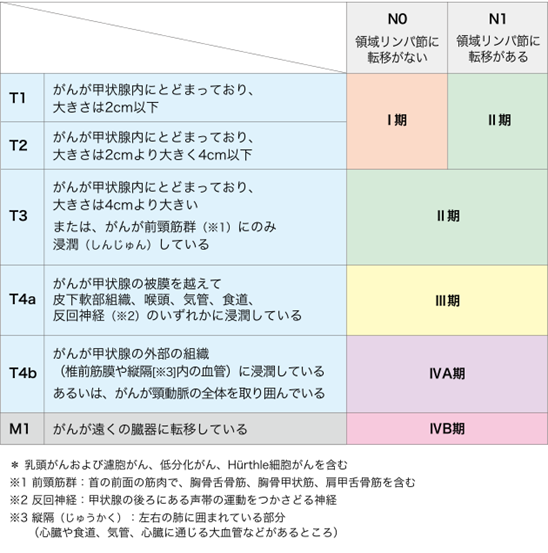

病期(ステージ)

甲状腺がんでは、がんの種類、進行の程度によって治療法が異なるため、組織型や病期を正確に把握することが重要です。

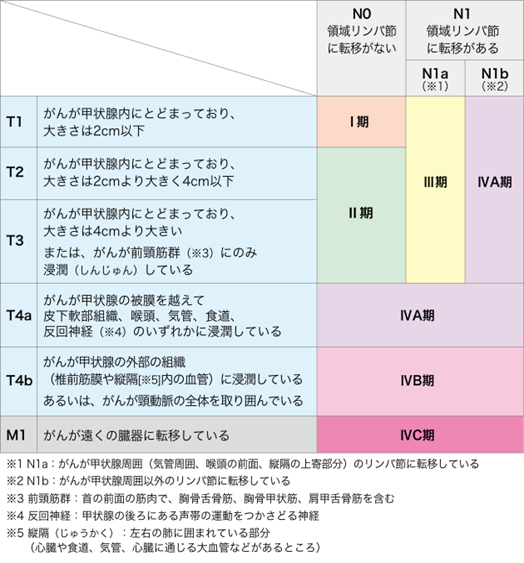

乳頭がん、濾胞(ろほう)がんの病期は、年齢によって異なります。

55歳未満の場合には、遠くの臓器への転移の有無によって分類します(表1)。

55歳以上の場合は、がんの大きさ、広がり、リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します(表2)。

表1 乳頭がんおよび濾胞がんの病期(55歳未満)

表2 乳頭がんまたは濾胞がんの病期(55歳以上)

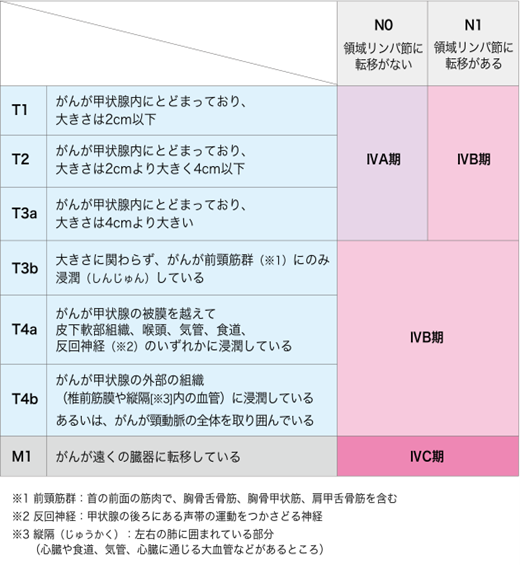

髄様(瑞鷹)がんの病期は、年齢にかかわらず、がんの大きさ・広がり・リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します(表3)

表3 髄様がんの病期

未分化がんの病期は、IVA期、IVB期、IVC期に分類します(表4)

表4 未分化がんの病期

日本頭頚部癌学会編「頭頚部癌診療ガイドライン2018年版」(金原出版)より作成

産業医科大学 医学部 第1外科学 乳腺・内分泌グループ

https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1geka/m_group4.html

産業医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 診療案内

https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/jibika/examination.html

産業医科大学病院 放射線治療科

https://www.radiationoncol.com/