認知症センター

ご挨拶

認知症センター部長 池ノ内 篤子

北九州市は、政令指定都市の中で高齢化率が1位で、人口の3人に1人が高齢者です。そのうち7人に1人が認知症を有します。認知症は、誰もがなりうる病気でもあり、そうした状態であっても安心して地域での暮らしを続けていけるよう支援体制の整備や連携が不可欠です。

産業医科大学病院認知症センターは、2017年4月に運営を開始しました。同年7月に北九州市より地域型認知症疾患医療センターの指定を受け、北九州市における認知症疾患に対する保健医療水準の向上や、認知症医療等の連携の拠点としての役割を担っています。

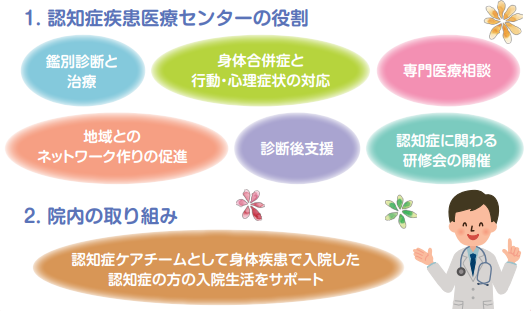

当センターでは、他の診療科や部門と連携した認知症の診断と対応、認知症の専門医療相談、身体合併症や行動・心理症状への対応、診断後支援、かかりつけ医や地域包括支援センター等との連携の推進、研修会等の認知症の啓発活動などを行っています。中でも、働く世代で発症する若年性認知症の方への支援に力を入れています。また、院内では、身体疾患を治療中の認知症症状を有する方が安心して過ごせるよう『認知症ケアチーム』を設置しています。さらに、『身体的拘束最小化チーム』において、生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束を行わない診療や看護を提供できるよう活動しています。

患者さんを取り巻くご家族をはじめとした支援している多くの方々と、安心、安全であたたかい関係を築き、協力や連携を行うことで、患者さんにとって最善の治療やケアを提供していけるよう努めてまいります。

産業医科大学病院認知症センターの強み

認知症診療だけでなく、精神科診療や産業医経験が豊富な医師が診療に当たっています。精神保健福祉士、認知症看護認定看護師、公認心理師・臨床心理士、薬剤師、栄養士などの多職種が協力して多面的な評価と支援を行ないます。

精神疾患との鑑別が困難な方への対応や、働く世代の認知機能障害を有する方が仕事を継続できるよう産業医や職場との連携も可能です。認知症の人を介護する家族が仕事と介護を両立するためのサポートや、働く世代からの認知症予防にも注力しています。

認知症センターの役割

北九州市認知症疾患医療センターとしての役割と、産業医科大学病院に入院中の方を支援する役割を有しています。

認知症の診断と治療

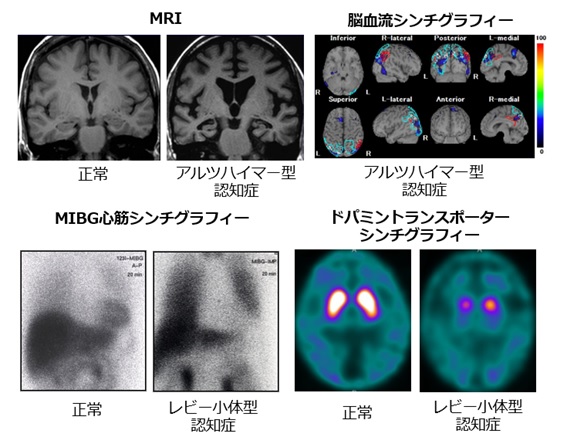

もの忘れや判断力の低下、認知症の行動・心理症状として生じる抑うつ、不安、焦燥、幻覚、妄想、易怒性、睡眠障害、多動、不潔行為等の原因を鑑別します。これらが、加齢によるものか、軽度認知障害(正常と認知症の間)や認知症か、その他の疾患によるものかを、専門医による診察、神経心理検査、画像検査(MRI、CT、脳血流シンチグラフィー、ドパミントランスポーターシンチグラフィー、MIBG心筋シンチグラフィーなど)、血液検査、脳波検査などによって判断します。

認知症を引き起こす病気で最も多いのはアルツハイマー型認知症ですが、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など様々な原因があります。なかには、内科や脳神経外科の病気、うつ病などの精神疾患、睡眠薬などの薬剤により生じている場合もあります。鑑別診断を適切に行い、それぞれの病気に見合った治療やケアにつなげます。

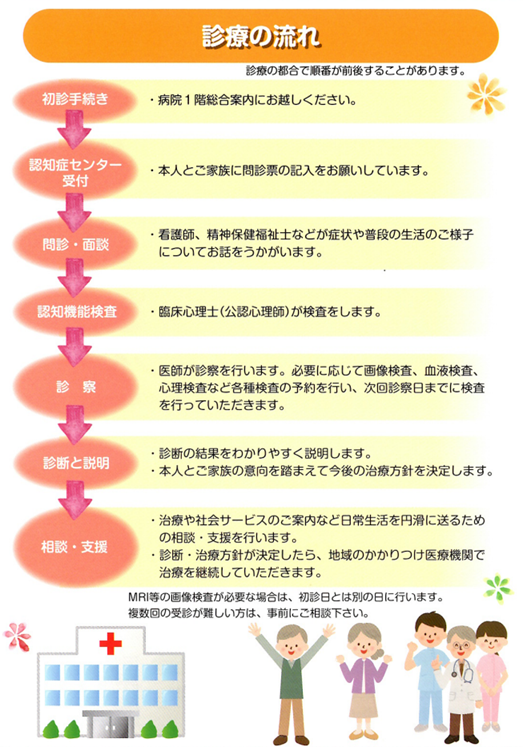

認知症センターの受診について(保険診療)

受診される際のお願い

受診時には、ご本人の普段の様子がよく分かる方の付き添いをお願いします。

当センターは完全予約制です。初診の場合はかかりつけ医療機関からの紹介状が必要です。

診察の予約は外来予約係(TEL:093-691-7666)にお電話ください。

初診時は終了まで時間がかかりますので、時間に余裕を持って受診してください。

事前に問診票を記入頂ければ、診療がスムーズになります。

問診票はこのホームページからダウンロードできます。

初診時の持ち物

□産業医科大学病院の診察券(お持ちの方のみ)

□かかりつけ医療機関からの紹介状

□健康保険証

□介護保険証

□介護サービスの利用状況が分かるもの

(利用されている方のみ)

□おくすり手帳

診察の流れ

診断後支援

認知症の人や家族が、診断後においても今後の生活や認知症に対する不安の軽減が図られ、円滑な日常生活を過ごせるよう医療機関(かかりつけ医等)、介護に関する関係者(介護支援専門員等)、地域包括支援センター等と連携して認知症の人や家族に対する支援を行っています。当院で認知症と診断された人やその家族への疾患教育やピアサポートの場、若年性認知症の人とのその家族への一体的支援プログラムなどを実施しています。

地域連携

医師会、地域の保健医療福祉関係者、地域包括支援センター、家族会、弁護士などで組織する協議会を開催し、関係者の連携強化を図っています。かかりつけ医をはじめとした認知症の人への支援者との密な連携を心がけています。

専門医療相談

認知症に関する心配事や介護の相談を精神保健福祉士や認知症看護認定看護師などの専門職が無料で相談に応じます。

お気軽にご利用ください。

【例】・認知症の方へのケアの方法

・介護サービスの利用方法

・専門医を受診の必要性について

・認知症に関わる社会資源について

問い合わせ先

【電話番号】093-603-1611(内線:5246)

【日時】 月~金曜日(土日祝を除く)13~16時

認知症に関わる研修や情報の発信

認知症に関する知識の向上を図るため、かかりつけ医、保健医療関係者や地域包括支援センター職員等の認知症支援の専門職、認知症患者の家族や地域住民等を対象とした研修会を定期的に開催し、情報を発信しています。

今後の研修会予定

*令和7年度 市民公開講座

『においと味がサインかも?認知症との知られざる関係』

講演1:「感覚で気づく認知症-においと味の変化からー」

産業医科大学病院認知症センター 部長・診療科長 池ノ内 篤子

講演2:「嗅覚障害-原因は鼻だけではないんです。実は脳も!」

産業医科大学病院嗅覚・味覚センター 部長・診療科長 柴田 美雅

講演3:「認知症の栄養管理について-味覚障害を中心に-」

産業医科大学病院栄養部 管理栄養士 砂川 佳奈子

日 時:令和7年12月10日(水)14時~15時30分

場 所:産業医科大学ラマツィーニホール

実績

令和2年度 専門職研修会 コロナ禍における認知症ケア

令和3年度 かかりつけ医研修会 認知症センターにおける地域連携と多職種連携

令和4年度 専門職研修会 認知機能の低下と自動車運転

出前出張公開講座 発症と進行を予防!認知症最前線 原因・最新治療・予防

令和5年度 市民公開講座 脳の若さを保つには―今日からはじめる認知症を遠ざける暮らし―

令和6年度 市民公開講座 脳も体も生涯現役でいるために

令和7年度 専門職研修会 優しさを届けるマルチモーダル・ケア技術:ユマニチュード

認知症に関する情報

産業医大通信

□「認知症を予防するには ~認知症対策は働く世代から始めましょう!~」 (PDFファイル : 770KB)(2021.02 No.44)

□「レビー小体型認知症」 (PDFファイル : 785KB)(2023.12 No.61)

You Tube 動画

□「発症と進行を予防!認知症最前線 原因・最新治療・予防」(令和4年度 出前出張講座)Part1,Part2

□「脳の若さを保つには―今日からはじめる認知症を遠ざける暮らし―」(令和5年度 市民公開講座)Part1,Part2

□「脳も体も生涯現役でいるために」(令和6年度 市民公開講座)

外部リンク

□北九州市 「認知症に関すること」

スタッフ紹介

診療教授

池ノ内 篤子(イケノウチ アツコ):部長、診療科長

- 専門分野

器質性精神障害、コンサルテーション・リエゾン精神医学、産業精神医学

- 学会認定医等

精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医、日本精神神経学会認定認知症診療医、認知症サポート医、日本サイコオンコロジー学会精神腫瘍登録医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、日本職業・災害医学会労災補償指導医、産業医科大学産業医学ディプロマ、日本医師会認定産業医、日本精神科産業医協会認定会員

助教

橋口 賢一(ハシグチ ケンイチ):外来医長

- 専門分野

器質性精神障害、リエゾン精神医学

- 学会認定医等

日本精神神経学会専門医、産業医科大学産業医学ディプロマ

その他の専門職

・認知症看護認定看護師

・精神保健福祉士

・公認心理師/臨床心理士

多職種が在籍し、運営しています。

(更新日:令和7年8月12日)