呼吸器内科

産業医科大学若松病院呼吸器内科は、産業医科大学呼吸器内科(本院)を母体として、呼吸器疾患(呼吸器感染症(肺炎、COVID-19、肺真菌症、抗酸菌感染症、肺寄生虫疾患)、肺癌、間質性肺疾患、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、じん肺)を専門分野として、本院の矢寺和博教授の指導の下、密に連携し、呼吸器内科疾患全般の診療、教育(医学部学生、初期臨床研修医、専門修練医等)、呼吸器内科分野の研究、新薬の治験を積極的に行っております。

若松病院呼吸器内科は4名で診療を行っています。3名は呼吸器内科専門医・総合内科専門医・気管支鏡専門医、1名は内科専門医であり、本院と同様、大学病院として高度な医療を患者様に御提供できるよう、努めております。

呼吸器疾患の概要

呼吸器感染症

- 肺炎

肺炎は、病原微生物(主に細菌、ウイルス)が肺内に侵入し炎症を起こすことで、生じる病気です。症状は、咳、痰、発熱、呼吸困難などが一般的ですが、高齢の患者さんや、ステロイドや解熱剤を内服されている患者さんの一部では症状があまり顕著にでないこともあります。

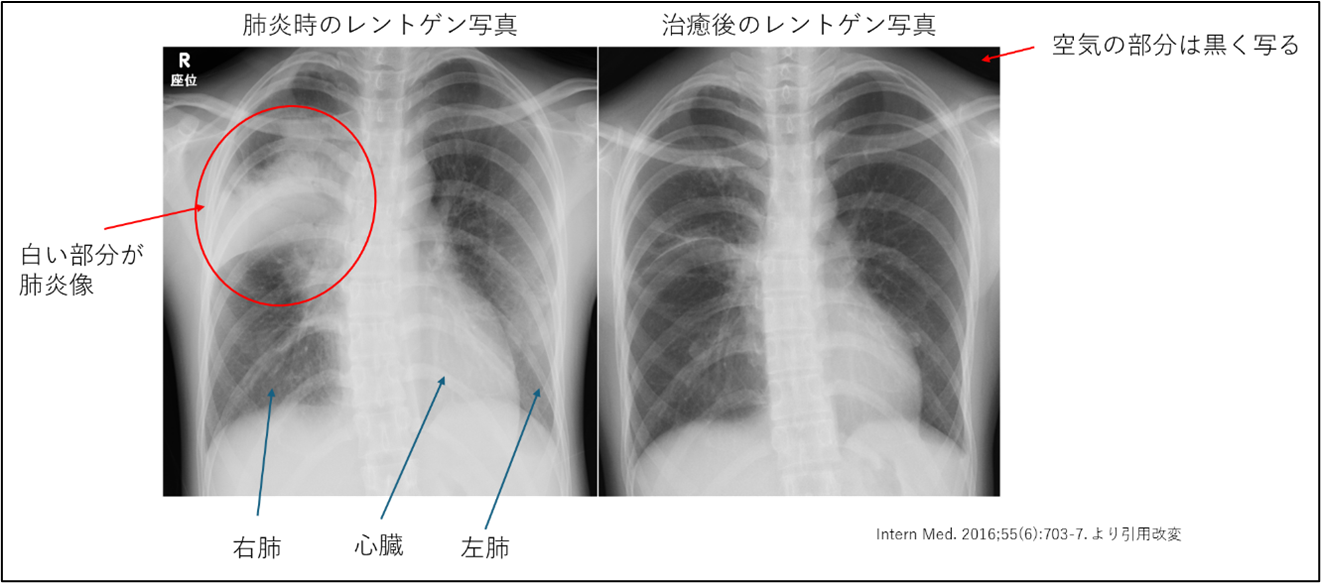

患者さんの症状と胸部レントゲン写真、胸部CT、炎症所見(白血球数、CRP)で総合的に、肺炎と診断いたします。下図はマイコプラズマという細菌による肺炎の胸部レントゲン写真とCT像です。

胸部レントゲン写真は、左右が逆になりますので、向かって左が右肺、右が左肺となります。肺は通常、空気が多く存在するため、空気と同じ色である黒色ですが、肺炎が生じると白血球等の炎症細胞が肺内に集まり水分が多くなりレントゲンの透過性が悪くなるため、白くなります。肺炎時の胸部レントゲン写真では、右肺の赤い楕円の部分が肺炎像です。治癒後のレントゲン写真では白い肺炎像がなくなっていることが分かります。

(当科の外来では、胸部レントゲン写真、CTでの説明の際は、患者様にわかりやすい言葉で説明し、ご理解していただくよう、心がけています。わからないことやわかりにくいことがありました際には、どうぞ、ご遠慮なくご質問ください。)

細菌性肺炎の原因は、マイコプラズマの他、肺炎球菌、インフルエンザ菌、緑膿菌、嫌気性菌など多岐にわたります。産業医科大学呼吸器内科では、産業医科大学微生物学教室と共同で、遺伝子工学的手法を用いた肺炎の原因微生物の調査を10年以上行っており、当科の研究結果は、日本呼吸器学会出版の「成人肺炎診療ガイドライン2017」と最新のガイドライン「成人肺炎診療ガイドライン2024」に多数引用されており、肺炎診療における本邦のエビデンス構築に貢献しております。

- 肺結核

結核は、結核菌(Mycobacterium tuberculosis)による感染症で、結核菌が肺に感染したものを肺結核といいます。肺以外に感染した結核を肺外結核といい、感染部位は骨、皮膚、肝臓、腸などがあり、すべての臓器に感染しうる感染症です。

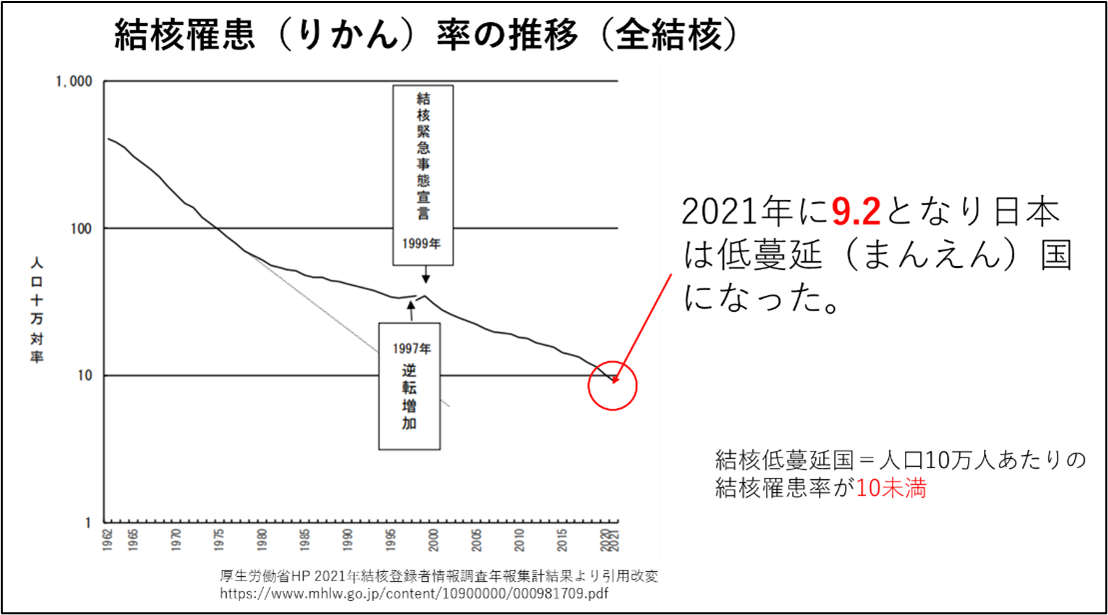

結核の罹患率は1960年代、人口10万人あたり100人以上でかなり患者数が多い時期がありましたが、戦後徐々に減少し、2021年には人口10万人当たり9.2と10を切り、長らく結核中蔓延(まんえん)国であった本邦は、ようやく結核低蔓延国となりました(下図)。しかしながら、欧米の罹患率は10万人あたり3人程度であり、まだまだ低いとは言い難い状況です。

結核は感染後、短期間(2年以内)で発病する「1次結核」と、感染直後は発病せず免疫によって結核菌が封じ込まれ、のちに免疫力低下時に再燃する「2次結核」に大別されます。

結核に感染しても90%以上の人は生涯結核を発症しませんが、3%程度の人は2次結核として結核を発症します。現在日本に結核が欧米と比べ比較的多い原因は、戦前から戦後にかけて結核罹患率が高い時期に感染した人が、高齢者となり免疫力低下により「2次結核」を発症するからと言われています。

結核の症状は、咳、痰、血痰(血の混じった痰)、体重減少、寝汗などです。これらの症状(特に血痰)がある方は、周囲に結核の人がいなくても、結核を発症している可能性があります。これらの症状がある患者様は、一度呼吸器内科を受診してください。

- 肺非結核性抗酸菌症(肺MAC症、M. kanasii、M. abscessus)

結核を除く抗酸菌を非結核性抗酸菌といい、現在、約200種類程度報告されています。肺非結核性抗酸菌症は、非結核性抗酸菌が肺に慢性的に感染した病気です。

非結核性抗酸菌は、結核の仲間の細菌ではありますが、結核と違い、人から人へ感染することはありません。

本邦において、肺非結核性抗酸菌症は、90%がM. aviumとM. intracellulareの感染である肺MAC(マック)症、次いでM. kansasii(カンサシー)症、M. abscessus(アブセッサス)症の順番です。それぞれの菌種ごとに治療方法が異なりますので、培養検査で菌の種類を確認したのちに、治療方針を決定します。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

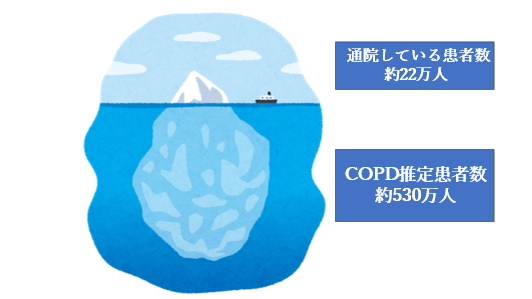

COPD(chronic obstructive pulmonary disease:慢性閉塞性肺疾患)は、タバコの煙などの有害な物質を長い間吸い続けることで起こる肺の病気です。従来、「肺気腫」や「慢性気管支炎」などの病名で呼ばれていました。COPDの患者さんの肺では、空気の通り道である気道が炎症を起こしたり、酸素を取り込む肺胞の壁が壊れたりします。その結果、慢性的に咳、痰、息切れなどの症状が出現します。国内の調査では、40歳以上の約530万人がCOPDに罹患していると報告されており、決して珍しい病気ではありません。しかしながら、実際に治療されている患者さんは約22万人と氷山の一角で、多く方は未診断・未治療となっているのが現状です(下図)。

診断には、呼吸機能検査、胸部レントゲン写真、CTが必要です。COPDの治療は禁煙や薬物療法、運動療法など包括的に行います。また、病気が進行すると自宅での酸素吸入(在宅酸素療法)が必要になります。

“今”の状態をよくするため、また、“将来”のリスクを減らすため、早期診断・早期治療が必要な病気になります。喫煙経験があり、咳・痰・息切れなどの症状を自覚されている方は、「年のせいだから仕方ない」「タバコのせいだから仕方ない」「風邪をひきやすい体質だから仕方ない」と思わず、一度気軽に呼吸器内科にご相談ください。

気管支喘息

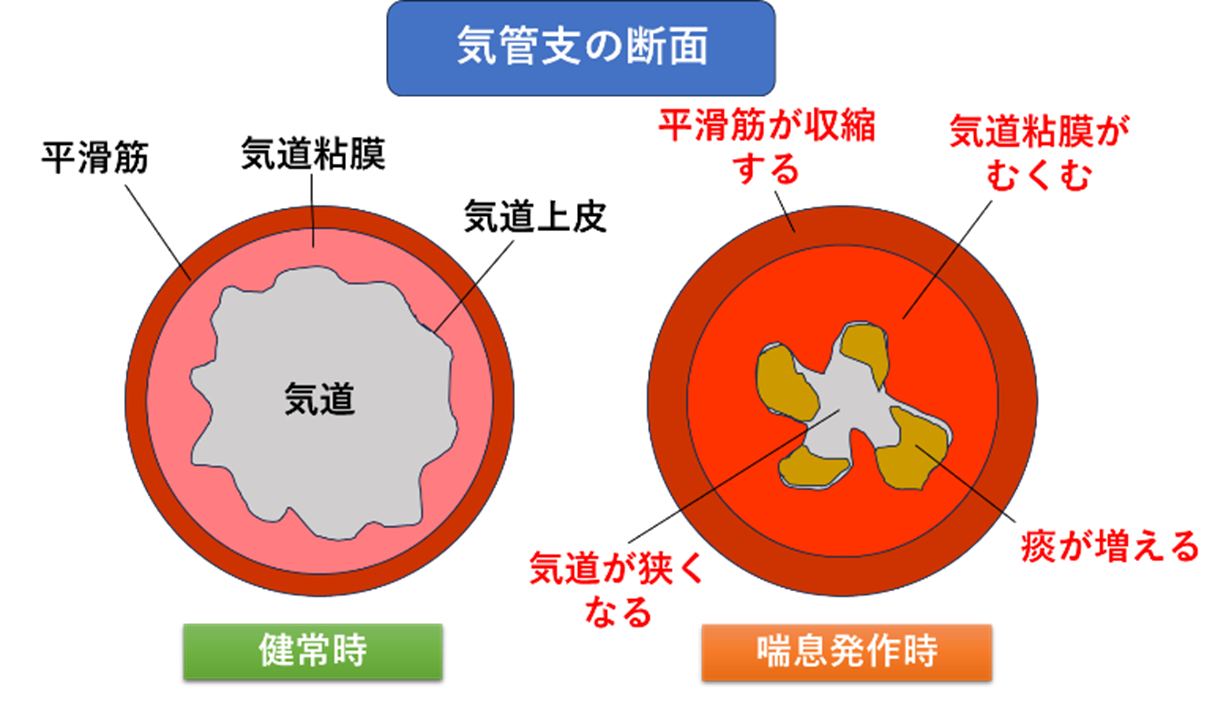

気管支喘息は、気道の慢性的な炎症によって、気道の中の分泌物が増えたり、浮腫(むくみ)が生じることで、空気の通り道が狭くなる病気です。喘息の主な症状として、咳や痰、息苦しさ、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)があります。咳や息苦しさは、特に夜間や早朝に多く起きます。花粉・ダニ・ハウスダストなどのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)やタバコの煙の吸入、風邪をひいたとき、冷たい空気、ストレス等の刺激をきっかけに症状が悪化することがあります。また、最近では咳だけの喘息(咳喘息)も増加しています。

喘息が疑われたら、まずは症状や過去の病気、生活習慣などの問診、診察が行われます。続いて、アレルギーの状態を調べる検査、呼吸機能の状態を調べる検査、他の病気の可能性を調べる検査(画像検査など)が行われます。これらの検査から喘息と診断された場合、患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な治療を開始します。

喘息の治療薬は、長期管理薬(日頃から使用して症状をコントロールする)と発作止め(発作が起きたときに使用して症状を抑える)に大別されます。長期管理薬には、吸入ステロイド薬、長時間作用型β2刺激薬、抗ロイコトリエン薬などがあり、発作止めには、短時間作用型β2刺激薬、経口/点滴ステロイド薬などがあります。

治療の目標は、「発作を起こさず、健康な人と変わらない日常生活を送ること」です。

気になる症状があれば、呼吸器内科を受診してください。

間質性肺炎

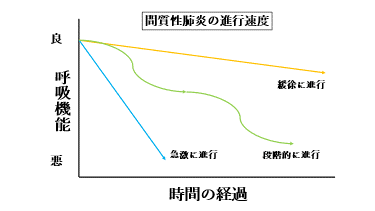

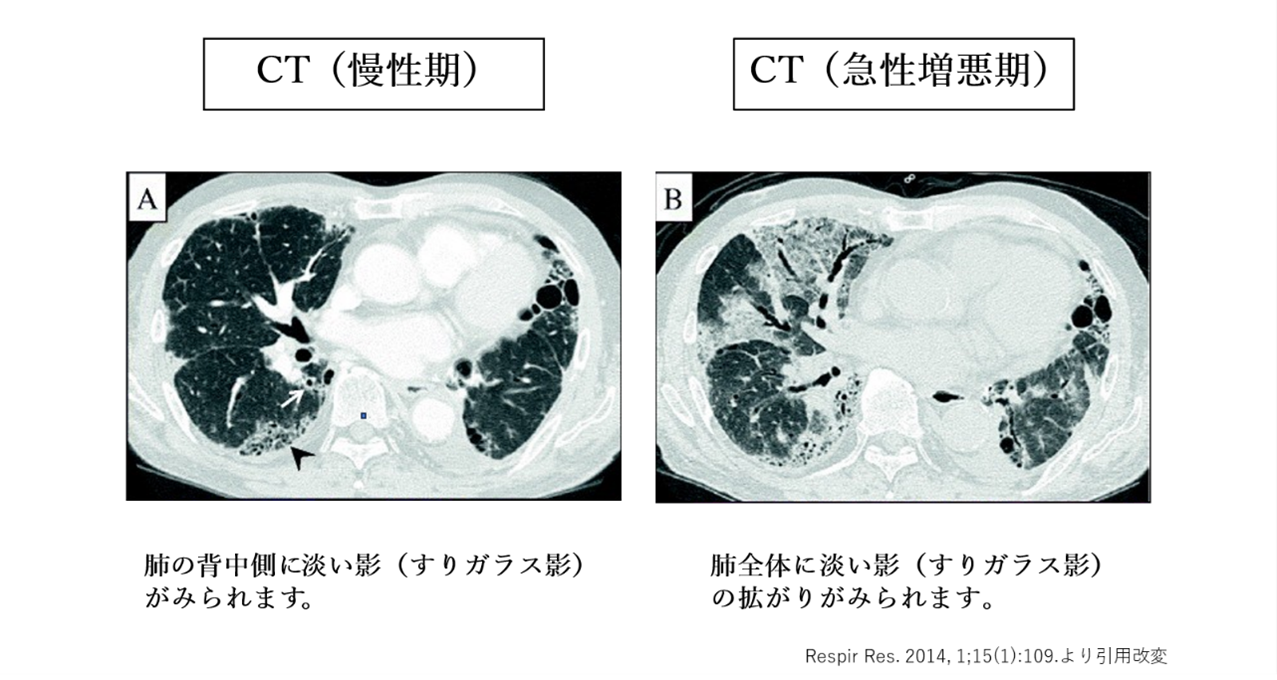

間質性肺炎は、肺の組織が硬くなる線維化が起こるため、肺での酸素の取り入れが障害される病気です。原因不明なこともありますが、免疫異常(膠原病等)によるもの、環境(職業等)によるもの、薬剤によるもの、感染によるものなどがあります。病気の進行速度は患者さんそれぞれで異なり、急激に進行して命にかかわるものから、段階的に進行するもの、年単位で緩徐に進行するものまであります(下図)。したがって、個々の患者さんがどのタイプかを見極めることが非常に大切になります。

診断には血液検査、肺機能検査、胸部レントゲン写真、CTが必要で、気管支鏡検査や外科的な対応が必要な場合もあります。治療は、副腎皮質ホルモン剤や免疫抑制剤などが用いられる場合もありますが、それらの薬物治療を行わない方が良いこともあります。また、原因不明の間質性肺炎(特発性間質性肺炎)の場合は、抗線維化薬を使用することもあります。

なかでも、特発性間質性肺炎は、生存期間は3~5年で、急性増悪を起こすと40%で死亡にいたる予後の悪い病気です(下図)。

また、この特発性間質性肺炎は国の指定難病として医療費が助成される対象疾患となっています。当院は、難病指定医が常勤しており、咳・息切れの自覚症状がある方、かかりつけ医などで間質性肺炎を指摘された経験がある方は、お気軽にご相談ください。

肺がん

肺がんは、気管や気管支、または肺胞(はいほう)という小さな袋の細胞ががん化したものです。肺がんの主な原因は喫煙ですが、喫煙とは関連が低い肺がんもあり、非喫煙者でも発症します。

肺がんには特有の症状がなく、他の呼吸器疾患との区別がつきにくいことから、肺がんになっても早期のうちは見過ごされやすい傾向があります。一般的な症状として、治りにくい咳、胸の痛み・息切れ、血痰(けったん)などがあります。

肺がんは組織型(顕微鏡で細胞がどのように見えるか)の違いによって、大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に分けられます。大多数を占めているのは「非小細胞肺がん」で、腺がん、扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん、大細胞がんに分類されます。

肺がんが疑われた場合は、気管支鏡検査などで採取した組織や細胞を顕微鏡で詳しく調べる病理検査を行って、がん細胞の有無やがんの種類を確認します。

肺がんの進行度(病期)は、がんの大きさや広がり、リンパ節への転移、遠隔転移の状況によって、大きくⅠ期からⅣ期の4段階に分けられ、数字が大きいほど、がんが進んでいることを示しています。

肺がんの主な治療法には、局所的な治療である手術や放射線療法と、全身的な治療である薬物療法があります。これらを単独で行う場合や、治療効果を高めるため、組み合わせて行うこともあります。また、薬物療法について〝がんと免疫〟に関する研究が進み、これまでと異なる作用を持つ「がん免疫療法」が開発され、治療の選択肢がさらに広がりました。

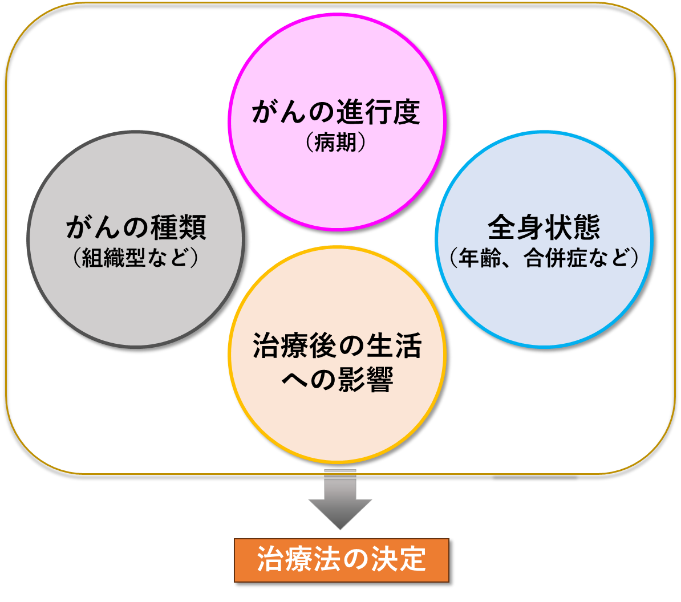

実際にどのような治療を行うかは、がんの種類(組織型・がん細胞が出すタンパクの発現量・遺伝子変異の有無)、進行度(病期)の他、患者さんの全身状態、年齢、治療後の生活への影響などを十分に考慮して決められます。積極的な治療が難しい場合は、がんに伴う痛みなどの症状を和らげるための緩和ケアが主体となります。

肺がんの診療にあたり、PET(ペット)-CTなどの一部の精密検査や、手術・放射線療法に関しては、主に本院と連携しながら行っています。