【A】発明と知的財産

知的財産Q&A

1.発明とはどんなものをいうのですか?「発明」とは、社会に役立つ技術的創作、技術上の有用な提案をいいます。研究成果の中で、そのような「発明」がありましたら、特許出願を行うことを考えますので、産学連携・知的財産担当教員(以下「知的財産担当教員」という。)に相談してください。 |

2.特許を取って権利を独占するよりも、大学が権利化せずにどんどん発表して公知にした方が公共の利益なるのではないでしょうか?発明を事業化するには、多大な投資とリスクが伴います。ある企業がその負担を負って事業化に成功しても、他者に真似されて市場を簒奪(さんだつ)されるとすれば、事業化する者はいなくなります。従って発明が実施化されるためには特許として保護されることが重要となります。また、発表して公知になったとしても、その公知発明に基づいて誰かが改良発明をして特許出願し、その発明の事業化に対する権利を全て握ってしまったとしたら、もとの発明者の意図しないところで、結局、特許で独占されてしまうという事態が生じる可能性があります。大学の発明が特許によって権利化されていれば、開発に熱心な企業に専用実施権を与えて事業化を促すこともできますし、あるいは多数の企業に対して安く通常実施権を与え、幅広い普及を図るなど、発明の社会への貢献と公共の利益のバランスを図ることが可能となります。このために特許を取るということが大切になるのです。 |

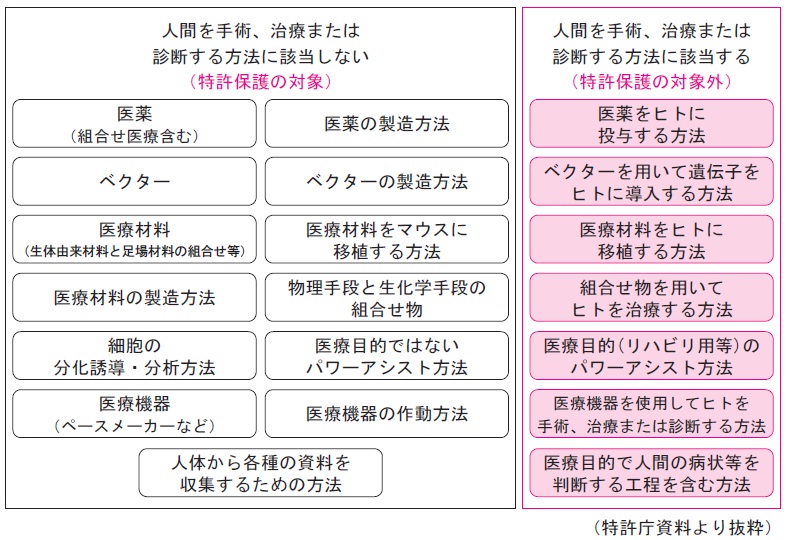

3.医療関係ではどのような技術が発明の対象となりますか?医療関係では、新規医薬(新規物質あるいは、新規薬効)、新製剤、遺伝子、タンパク質、抗体、組換え体、組換え細胞、それらの製造方法、薬剤のスクリーニング方法、検査方法、医療機器(介護、検査機器・器具を含む)等が発明の対象となります。このうち、医薬の有効成分そのものについては、創製から上市まで開発期間に一般に15年以上要することから、上市時には特許存続期間があまり残っていないこともあります。そのため実質的に有効成分の特許期間を長期化するため、有効成分の結晶形や塩・水和物等についても更に物質特許化を図ることがあります。 なお、人間を手術、治療または診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者)が人間を手術,治療または診断する方法であって、いわゆる「医療行為」であり、特許保護の対象ではありません。治療や診断で使用する薬剤、医療機器、診断キットなどが特許保護の対象となります(特許・実用新案審査基準)。 |

4.発明者とはどんな人を言うのですか?

以下のような判定基準で取り扱われます。

|

5.発明を原則機関帰属とするのはどうしてですか?教員個人では発明を特許化するには負担は大きく、また、特許化してもこれを育成し企業に発信・移転する有効な手段を持たない、あるいは発明が企業に移転されても死蔵されたり発明者の望む形に活用されなかったりする例も多く見られます。研究の発展にとって、発明をどのように取り扱えば特許が有効利用されるのか、最善の方法を選択するとすれば、研究者の生み出した発明を大学が承継したうえで大学が主体的に管理・育成・保護し社会への活用、還元を図っていく、という原則機関帰属の形態が適切であると判断された結果です。 |

6.共同研究・受託研究から生じた発明も大学保有になりますか?外部研究資金による研究においては、通常その研究契約中にその研究で生じた成果の取り扱いが記載されています。共同研究から生じた成果は、原則的には共有の権利になります。ただし、各々の貢献等を考慮して単独所有の権利にすることもあります。また、受託研究から生じた成果は、原則として大学帰属となりますが、委託者の寄与が多大な場合は、委託者に譲渡することも可能です。更に、特に契約がなくとも学外機関の研究者と研究交流を行っているうちに共同発明を生じた場合なども、それらの機関と協議して共同出願することも可能です。 |

7.個人帰属となった発明を講座等の経費を使って出願することは可能ですか?大学の発明は、職務発明と認められ、機関帰属するもののみを出願することとしていますので、個人帰属となったものは大学の発明ではありませんので、個人で出願していただきます。従って、大学の資金である研究資金を使って出願することはできません。 |

8.発明完成前に研究機関を移籍した場合、成果の帰属はどうなりますか?原則として、発明が完成した時点で所属する機関に発明を届け出、特許出願を行うのがよいと考えられます。ただし、移籍前に行った研究の寄与が大きい場合は、両機関の間で話合いを行い、権利を共有する場合も考えられますので、知的財産担当教員にご相談ください。 |

9.大学院生等の発明も大学保有になりますか?研究室に配属された大学院生等は大学教員の下で研究に携わることになるため、発明者の一人となる場合も多いと考えられます。しかしながら、大学院生等は教員や研究員と違って大学と雇用関係にはないため、大学がそれら学生の発明を承継する根拠はありません。こうした場合、大学院生等に、発明に関して、特許を受ける権利を大学に譲渡するよう発明ごとにお願いすることになります。もちろん、当該発明が産業界で実施され、その対価が得られた時には発明者の大学院生等にも卒業・修了した後でも大学の規程に従って対価が還元されます。 |

10.「新規性」と「進歩性」とは、何ですか?「新規性」、「進歩性」は、発明に対し特許権という絶対的権利を与えるための条件です。新規性は、特許の出願前に「同じ発明内容が公に知られていないこと」を指しています。また、進歩性は、過去の技術と比べて「発明に技術的な進歩が見られること」を指しています。新規性、進歩性が無い発明は、出願したとしても特許庁で拒絶され、特許になりません。 |

11.学会や論文発表と特許出願の関係について教えてください。特許の出願前にその内容の一部または全部について不用意に公表(学会発表、論文投稿、ホームページ公開、守秘義務契約を行わない不特定の人間が出入りする場での発表など)を行ってしまうと、自らの発表のために自分の発明の新規性が失われ、特許を受けることができなくなるという事態が生じます。これは特に諸外国においては回復不能の致命傷となります。しかし、日本においては特許法第30条で新規性喪失の例外規定を定め、学会発表後6ヶ月以内に特許出願をすれば、新規性を失った発明でも一定の条件と手続の下では新規性は失われなかったものとして扱うと定めています。ただし、前記したようにこの例外措置は日本国内においてのみ有効であり、同様の規定のない諸外国においても特許を取りたいと希望した場合、実質的に米国を除いて「新規性を失った発明」として特許を受けられなくなりますので、注意する必要があります。 |

12.非公開発表会等の参加者が内容を他で公表してしまったら、どう対処したら良いですか?参加者に、発表会の内容の秘密保持を定めた書類を閲覧させ、署名をさせていれば、守秘義務が課せられたものとしてその発表会自体によっては新規性は失われません。守秘義務を課していたにもかかわらず、その参加者が発表会の内容を公表してしまった場合は「公然知られた発明」となってしまいます。しかし、発表者の許可なく、守秘義務を課していた者から発明が公表された場合には、特許を受ける権利を有する者の「意に反して、公然知られた発明」に至ったものに該当します(特許法第30条第2項)。従って、その公表の日から6ヶ月以内に特許出願をすれば、この規定の適用を受けることができ、その公表のために、新規性・進歩性が否定されることはありません。 |

13.特許が売れたらどうなりますか?また、補償金とは何ですか?補償金は、教職員等が創作した発明に係る権利を本学が承継した場合で、①特許権等の設定の登録がされたとき及び②本学が特許権若しくは特許を受ける権利等の運用/処分により収入を得たときに、教職員等に支払われます。特許の運用/処分には2通りあります。特許を売って(譲渡)一時金を得る場合と、特許を使ってもらい、実施料(ロイヤリティ)を得る場合です。どちらを選ぶかは双方の話し合いになります。 |

14.収入の配分割合はどうなるのですか?技術移転により企業から実施料(ロイヤリティ)を大学が受け取った場合、一部を発明者に還元します。具体的には、経費等を差し引いた大学収入金の40%が発明者に、10%が発明者の所属講座等に、残りが大学に配分されます。なお、配分される実施料は、発明者(共同発明者がいる場合はその持分に応じて)の個人口座に振り込まれます。また、発明者が退職された後も支払われます。 |

15.大学が管理する知的財産にはどのようなものがありますか?本学は、「知の創造」として研究成果を適切に保護し、産業界へその研究成果を移転・活用することに取り組んでいます。研究成果としての知的財産には、特許、考案、意匠、植物品種、回路配置、プログラム、データベース、ノウハウ、成果有体物(試薬、材料、資料、試作品、モデル品、実験装置等)があります。 |

16.ノウハウについてはどう取り扱われますか?ノウハウは、技術ノウハウ、教育ノウハウ、営業ノウハウ等も含める広い概念です。これらは、秘密状態で管理されていることが重要です。特許と同様に、第三者にロイヤリティと引きかえに、ライセンスできる貴重な財産ですから取扱いには気を付けてください。 |

17.ラボノートの使い方について教えてください。ラボノートとは、研究者等が研究活動の内容を記録し、第三者による確認をとるための研究記録用ノートです。大学では、発明が複数の発明者で創作されたり、企業との共同研究で相手先の発明者と共同で創作されたりすることが多くあります。これらの場合に、発明の生まれた過程や、その内容を正確に記録することにより、複数の発明者の貢献度などが明確になり、後のトラブルを避けることができます。大学の権利や発明者らの権利を守るためにも、ラボノートの使用を推奨いたします。 |

18. 学会発表をしても特許出願できますか?

特許要件の一つに、発明の新規性があります。新規性とは出願前にその発明と同じ技術が世の中に知られていないことをいいます。すでに社会に公開されている発明から、新たな技術の進歩がもたらされることはなく、そのような技術を特許で保護することは、かえって技術の進歩を妨げとなるからです。 |

19. 学内の卒論発表会、研究会などで発表しても特許出願できますか?

発明が特許を受けるために満たされなければならない要件として、発明の産業上の利用可能性や新規性、進歩性などがあります。卒論発表会は、守秘義務のない人たちに知られうる状況での成果発表になりますので、発明の新規性が失われることになります。すなわち、発明の新規性の欠如は、人数の多寡にかかわらず、聴講者の守秘義務の有る無しで判断されます。守秘義務のない人が一人でもいれば、その場で発表された成果は公然知られた発明になります。従って、守秘義務のない学生も参加する卒論発表会で研究成果を発表する際には十分な配慮が必要です。新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きにより、発表日から6月以内に特許出願を行うことで特許を受ける権利は発生しますが、特別な救済措置としてご認識ください。 |

20. 特許出願で学会発表や論文投稿が遅れることはないですか?

特許出願までは、だいたい次のようなフローに従い、発明の完成の度合いにもよりますが、通常2~3ヶ月を要します。 |

21.

企業に製作を委託した場合、知的財産権は誰に帰属しますか?

|

22. 十分なデータが無くても特許出願できますか?

特許法で規定する「発明」とは、発明の技術分野における通常の知識経験を持つ者であれば誰でもこれを反復実施して、その目的とする技術効果を上げることができる程度にまで具体化され、客観化されたものでなければなりません。従って、有効性の検証が不十分な薬剤、期待された効果を上げることのできない装置などは発明として未完成であるため、出願審査において特許庁の審査官から拒絶理由通知が発せられます。 |

23. 教職員等の研究成果はすべて職務発明ですか?

教職員等が創出する発明には自由発明と業務発明、職務発明の3つが想定されます。業務発明とは、大学の職務範囲外で研究・開発をした結果として完成した発明です。自由発明とは、職務上の研究成果や業務とは全く関係がない発明です。一方、職務発明とは、大学における職務において研究・開発をした結果として完成した発明が該当し、大学が特許を受ける権利を譲り受けることを事前に定めておくことができます。業務発明と自由発明は大学への譲渡の申し出がない限り、特許を受ける権利は個人に帰属することになります。 |

24. 評価や検査などの方法も特許出願できますか?

特許法第2条では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。すなわち、①

自然法則を利用していること、②

技術的思想であること、③

創作であること、が発明の条件です。評価や検査などの方法も上記条件にあてはまるものであれば、特許出願できます。たとえば、評価のためのアルゴリズムそのものは「自然法則を利用した」ものではなく発明に該当しないので、コンピュータを介して実行する形にして出願します。さらに、方法の発明は、物の発明と比較して権利の範囲が狭いため、その方法を組み込んだ評価システム、検査システムとして出願するほうが適切です。 |

25.

特許出願する場合は、どのタイミングでどこに相談したらよいですか?

|

26. 発明のアイデアが浮かんだら、どのようにしたらよいですか?

発明とは、創造的な思考過程のなかで創出された新しい技術的アイデアのことを指し、技術そのものではありません。一方、発明のすべてが特許を受けられるわけではありません。特許要件としてよく知られる新規性、進歩性だけではなく、産業上利用できること、先に出願されていないこと、反社会的でないこと、明細書には他の人が読んで理解できる程度に発明が開示されていることなどの要件も満たすことが必要です。従って、まずは検索エンジンや特許電子図書館を使って、発明が従来にない新しいものであること、先に出願されていないことを調査する必要があります。学会で発表されていないから新しい技術であるとは限りません。企業は技術情報の公開を控えますので、知らないうちに同じようなアイデアを特許出願していることもあります。 |

27. 論文になるような研究成果でないと発明にはならないのですか?発明とは、特許法で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義されています。通常、論文になるような研究成果はこの発明に該当しますが、たとえ論文にならないような成果でも、上記定義に合致すれば特許法上の発明といえます。ただし、発明であっても特許登録されるには、出願前に同じ発明が公に知られていないこと(新規性)、発明に技術的進歩がみられること(進歩性)や最先の出願であること(先願性)等の特許要件を満たすことが必要です。特許要件は、論文が受理される要件とは必ずしも一致しませんが、少なくとも論文になるような研究成果であれば、特許要件を具備する蓋然性が高いと考えられます。 |

28.

業務とは直接関係のないアイデアでも職務発明として特許出願できますか?

|

29. 特許出願のデッドラインはいつですか。論文投稿後でも出願できますか?

何をもってデッドラインとするか、難しい質問です。自己の発明について特許を取るためには、新規性を有するという特許要件を具備していることがまず必要です。論文投稿や学会発表等での発明の公表は、たとえ自己の発明といえども、発明は新規性を喪失し、原則特許を受けることはできません。そういう意味では、特許出願のデッドラインは、論文投稿や学会発表等の前ということになります。 |

30. 学会の大会抄録にデータは載せずに概要だけを記述しただけだが、特許出願はできますか?特許出願の対象である発明は、端的にはアイデアであり、学会の大会抄録に載せた概要から当業者が、データが無くてもそのアイデア(発明)を理解できるような場合は、その発明は新規性や進歩性を喪失し、もはや特許をとることができません。一方、当該データの開示により、初めてそのアイデア(発明)を当業者が理解できるような場合は、特許をとることができる可能性があります。特に、そのデータ取得に特別な技術が必要な場合や多大な労力を要するような場合は特許性が出てきます。なお、前者の場合でも、学会の大会抄録配付の日から6ケ月以内であれば、新規性喪失の例外規定の適用により一定の条件の下で特許を受けることができますが、あくまでも例外規定であり、各国の取り扱いも異なりますので留意が必要です。 |

31. コンピュータ・プログラムやアルゴリズムは特許出願できますか?特許法では、コンピュータ・プログラム等とは、「電子計算機に対する指令であって、1つの結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。・・・その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。」と規定しています(同法第2条第4項)。したがって、プログラムやアルゴリズムは、特許法で保護(登録)されます。ただし、出願にあたっては一定の条件を具備することが必要です。すなわち、プログラム等が保護されるには(登録されるには)、「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている。」ことが必要です(特許・実用新案審査基準)。なお、コンピュータ・プログラムは、創作性があれば、プログラムの著作物として著作権法でも保護されます(2条1項10号の2、10条1項9号)。 |

32. 企業との共同研究に大学院生や学部生を参加させる場合、どのような点に注意すべきですか?企業との共同研究は、大学の研究成果を社会の発展に役立てる重要な機会として位置づけられます。一方、共同研究を実施するにあたって大学と企業の間では、秘密保持契約書や共同研究契約書が取り交わされます。このため、企業との共同研究に学部生・大学院生を参加させる際には、契約に違反して相互の信頼を損なうことのないよう、十分に契約内容を留意の上、学生の指導にあたってください。例えば、企業が提供する情報の中には秘密情報が含まれる場合がありますので、適切な情報管理に努め、部外者に対して秘密情報を開示、漏洩しないよう、学生を指導してください。 更に、共同研究の成果等を外部に発表する場合、通常、共同研究相手先の書面による事前同意が必要となります。一方、研究成果の公表は学生の研究活動の実績を評価するために必要不可欠ですので、外部への成果公表を認める契約となるよう、企業と十分に協議することが必要です。 |